毎月、猿が仲間に「ここにバナナがあるぞー」と知らせるみたいな感じに、英語で書かれた本について書きます。新刊には限定せず、とにかくまだ翻訳のない、面白い本を紹介できればと。

ローラ・ヴァン・デン・バーグは2022年10月刊のMcSweeney’s 68号に発表した短篇“Inheritance”で、コロナ禍に生きることのいわば「嫌な感じに新しい」感触を寓話的に描き、どこか不気味な、しかしトボケた感じも残る印象的な作品世界を作り上げた(拙訳「相続」、『MONKEY』30号)。

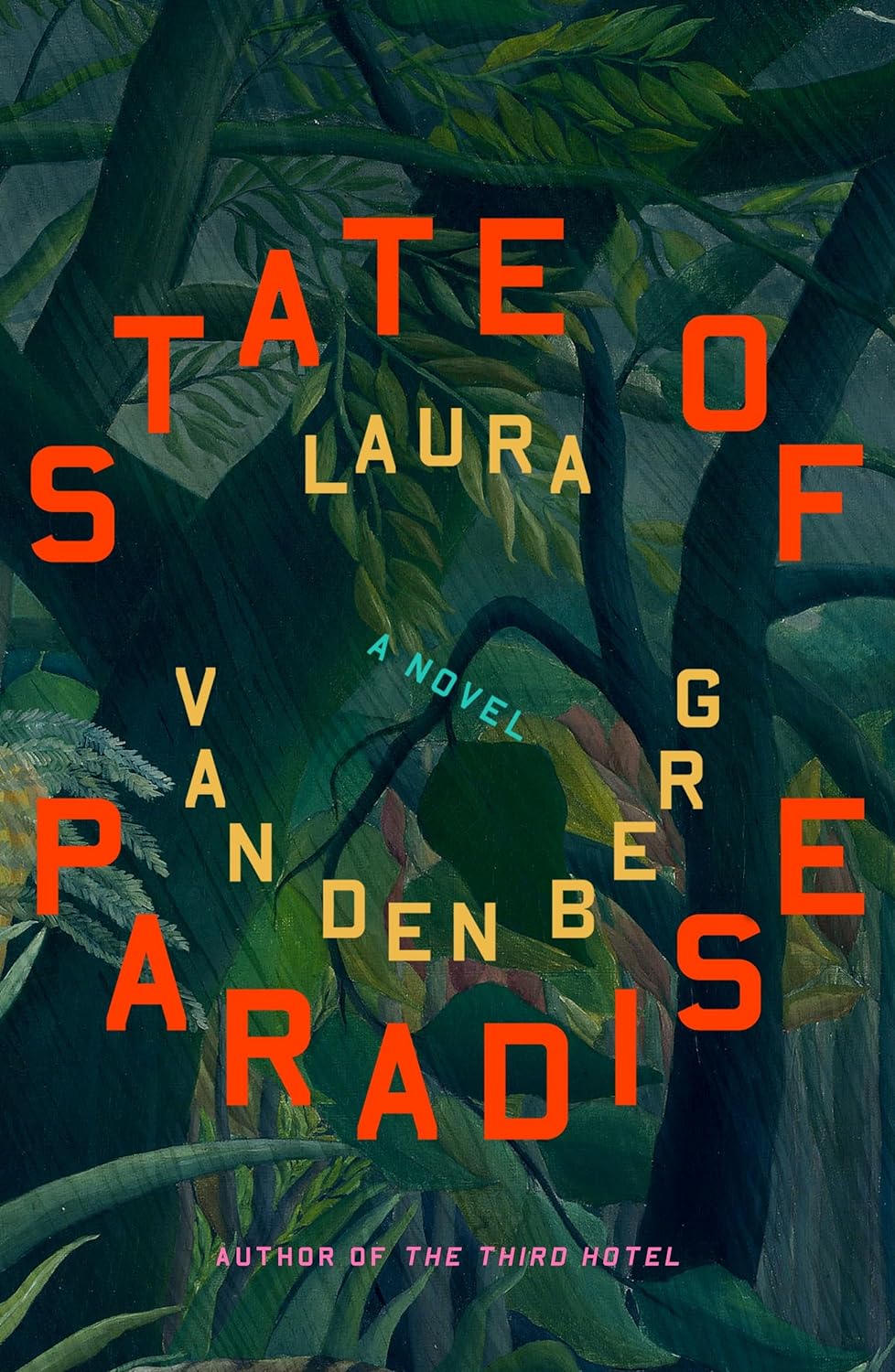

そして2024年7月に出た三冊目の長篇State of Paradiseでも、フロリダの小さな町を舞台として、コロナ禍の只中にある共同体に住むことの不気味かつトボケた感触をヴァン・デン・バーグは淡々と塗り重ねていく。出だしはこんな感じ——

In Florida, my husband runs. Ten miles a day, seventy miles a week, a physical feat that is astonishing to me. He started running after he got stuck on a book he is trying to write, a historical account of pilgrimages in medieval Europe. Back then it was not unusual for pilgrims to traverse hundreds of miles on foot: 248 miles from Bologna to the catacombs in Rome; 500 miles from Mannheim to Our Lady of Walsingham. My husband is a trained historian and fascinated by journeys. He wants to understand what has become of the pilgrimage in our broken modern world. In the meantime, he observes a lot on his daily voyages. For example, there has been an increase in carrion birds down by the lake. Cobalt crows circling overhead, bloodstains on the sidewalk, awaiting the erasure of afternoon rain. He returns so sweat-wet it looks like he’s been swimming. He returns overflowing with story. When a story is told to another person it takes on a life of its own; it spreads, contagion-like. The more times a story is shared the more powerful it becomes.

フロリダで、私の夫は走る。一日10マイル、週70マイル、私にとっては驚異的な肉体的離れ業だ。夫が走るようになったのは、以前から書こうとしている、中世ヨーロッパの巡礼を歴史的に綴る本に行き詰まってからだ。中世では巡礼の徒が数百マイルを踏破することも珍しくなかった。ボローニャからローマの地下墓地まで248マイル。マンハイムからウォルシンガムの聖母マリア聖堂まで500マイル。夫は歴史の専門家で、旅に魅了されている。巡礼の旅というものがこの分裂した現代世界にあってはどうなったのか、夫は理解したいと思っている。一方、日々の旅において夫は実に多くを目にする。たとえば、湖畔をうろつく腐肉食の鳥が増加した。コバルト色のカラスが上空で輪を描き、歩道のあちこちに血の跡があって午後の雨に消し去られるのを待っている。夫は汗びっしょり、まるで泳いでいたみたいな様子で帰ってくる。夫は物語にあふれて帰ってくる。他人に語られると物語はそれ独自の生命を帯び、感染のように広がっていく。共有されるたびに物語はより強力になっていく。

夫が走ることと、中世の巡礼の徒歩の旅が重ね合わされ、語り手と夫が(やがて明らかになるとおり)コロナ禍のニューヨークを逃れてフロリダに来たこともさりげなく重ねられ、生々しい暴力のイメージをはさんで、物語と感染症とが重ね合わされる。巧みな書き出しである。

作者のローラ・ヴァン・デン・バーグ自身、コロナがニューヨークで猛威をふるい出すと、夫でやはり作家のポール・ユーンとともに街を逃れ、彼女が生まれ育った、いまも母が住むフロリダの家に避難した。そしてその体験に基づいてノンフィクションを書きはじめた(Florida Diaryという題名だった)が、ハリケーンやシンクホールなどシュールな自然の脅威を感じながら人々がヴァーチャル・リアリティやカルトに逃避する世界を描くにはノンフィクションでは無理と判断し、結局このState of Paradiseなる小説に結実したのである(Stateは「状態」「州」両方の意味にかけている)。

たとえば語り手が、自分にとって一番身近な人たちと共にいる実感を伝えるには、母が人間の自発的消滅を唱える小さなカルト集団のリーダーになり、妹が政府によって機材が全世帯に配付されたヴァーチャル・リアリティ(MIND’S EYEという名)にのめり込み、夫が“the running man”として地元の人々の人気を集め、本人は著名ミステリー作家のゴーストライターを務めているといった「事実」を伝えるのみならず、“everyone is wearing someone else’s face. My husband is wearing my sister’s face and my mother is wearing my brother-in-law’s face and my dog is wearing my niece’s face and vice versa”(誰もが他人の顔を着けている。夫は私の妹の顔を着け、母は私の義弟の顔を着け、犬は私の姪の顔を着けその逆も真)といった奇怪な夢を語る必要も等しくあるのだ。

おそらくもう明らかだろうが、McSweeney’sに載った「相続」同様、この小説も「コロナってこういう感じでした」「フロリダってこういう感じなんです」を伝えるルポルタージュ的価値が主眼なのではない。ヴァン・デン・バーグにとって、コロナやフロリダとはむしろ、彼女がもともと世界から感じていた不可解さ、不気味さ、あるいは(実はここが彼女の真髄だと思うのだが)創造主(あるいはその類似物)が単にトボケているような感触を、よりあからさまにする装置のようなものだったのではないか。そうした感触を、読者は自分ももともと共有していたと感じるかもしれないし、そうではなくても共振できるものと受けとめるかもしれない。いずれにせよそれによって、ヴァン・デン・バーグの小説を読んでよかったと読者は思うのである。

この「トボケた感じ」は、ローラ・ヴァン・デン・バーグ作品の主人公格の人物の多くが共有する、自分を過度に真剣に受けとめない、少なくとも過度に真剣に受けとめているような言質に走らないという美徳にある程度根ざしている。それは特に、作者自身の経験に基づく、かつて精神を病んで施設に入っていた日々(この経験はアンソロジー『アホウドリの迷信』に拙訳を載せた「最後の夜」などでも取り上げられている——おそらく作者にとっても、いまだ理解したとは言えないたぐいの体験なのだろう)をふり返る箇所でとりわけ顕著に感じられる。たとえば、両親以外で唯一施設に見舞いに来てくれた高校の英語教師は、多くの天才が一時期こういう施設に入っていたのだと彼女を励まし(テネシー・ウィリアムズ、ロバート・ロウエル、シルヴィア・プラス)、先生は私のことも天才だと思うんですかと彼女が訊くと、その答えはまだ時期尚早だと教師は応じ、こう身もフタもなく言い足すのである(そして語り手は何のコメントも加えない)——“You can’t follow instructions to save your life. You daydream. You seem full of disorder. These are all promising signs.”(あなたはたとえ命がかかっていても与えられた指示に従えない。あなたは白昼夢にふける。あなたは混乱に満ちているように見える。これってみんな有望な徴候なのよ)

これは、表向きはおトボケを装っていてもその裏には本物の苦悩や悲惨が隠れているのであって我々はその裏の真実をしっかり感得せねばならない、というような話とは違う気がする。むしろ、悲惨がつねにおトボケとセットで出てくるところに、この作品・作家独自の悲惨が(そして希望も)あるのだと思う。

だからこそ作者は、ヴァーチャル・リアリティにのめり込んだ妹がハリケーンのさなか肉体的にも行方不明になり、自分も著名なミステリー作家の自宅に潜入して何とも奇怪な事態を目の当たりにしたり……とコロナ禍のフロリダとさまざまに渡りあった末に語り手自身が被る変化を象徴する出来事として、彼女のヘソが反転してoutie(出ベソ)からinnie(何と言うか知らん)に変わるという、何とも漫画的な変容を選んだのだろう。ヘソはどんどん深くなっていって、語り手はそこにリップクリームを入れておくようになり、あるとき人からリップクリーム持ってない?と訊かれてヘソから出して相手の男性に渡す。すると相手はクリームを唇に塗りながら、“This ChapStick is the perfect temperature.”(このリップクリーム、完璧な温度だよ……完璧な人肌だよ、と訳すべきか?)と言い添えるのだ。最近読んだ中でもっとも感銘を受けた一言である。

最新情報

〈刊行〉

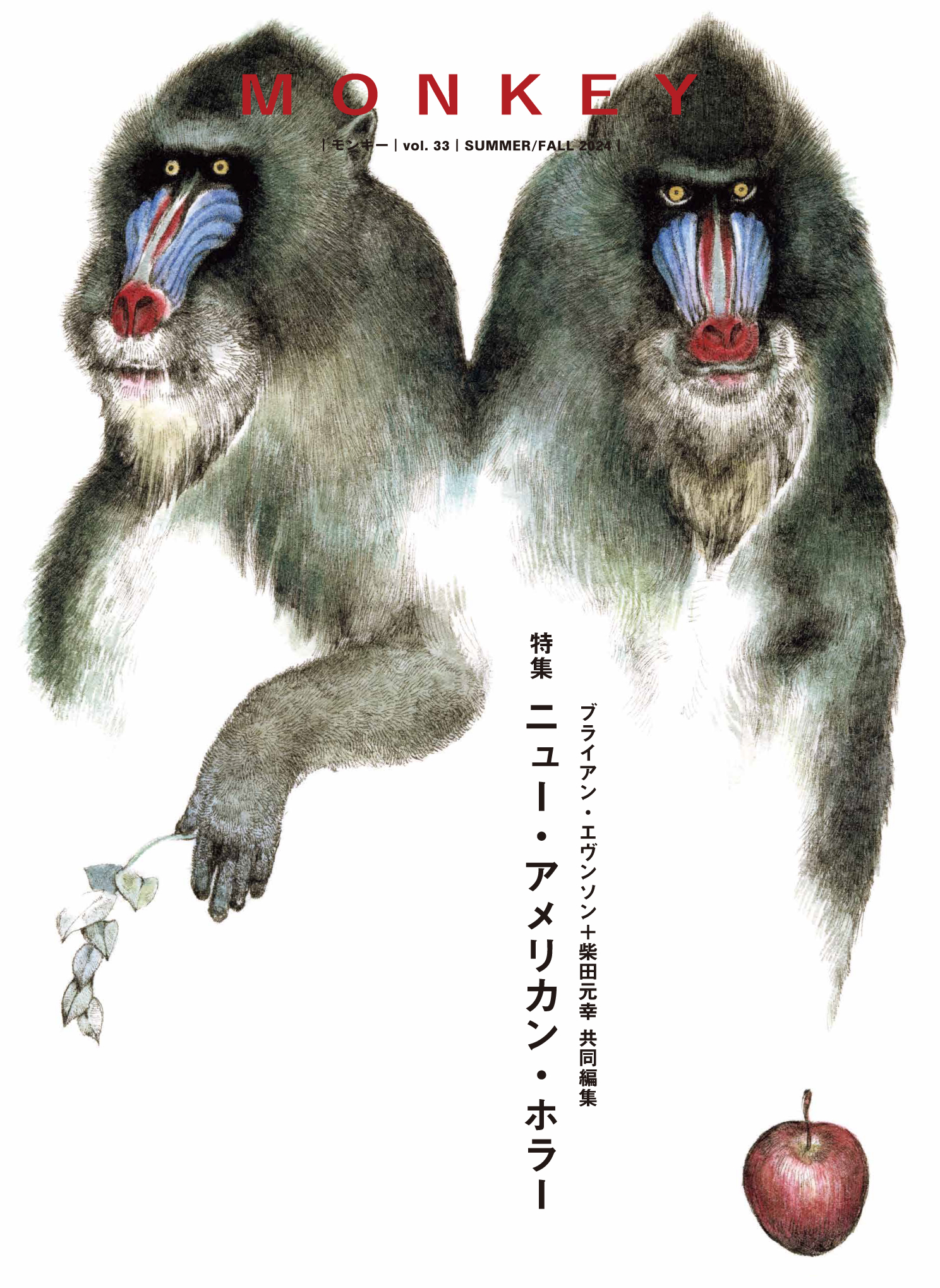

MONKEY33号「ニュー・アメリカン・ホラー ブライアン・エヴンソン+柴田元幸 共同編集」発売中。

ジョン・クラッセン『ドクロ』発売中。

〈イベント〉

7月27日(土)11am-12pm 手紙社主催 オンライン朗読会「いま、これ訳してます」第51回

詳細はこちら。

8月1日(木)4-4:50pm 芥川が読んだ英米文学~芥川龍之介編『The Modern Series of English Literature』から」@有楽町よみうりホール 日本近代文学館主催 第59回 夏の文学教室〈異文化を問いなおす-ことばの冒険、ちがいの発見〉

詳細はこちら。

8月3日(土) 『めくらやなぎと眠る女』アフタートーク 1pm- の上映後 @名古屋市中区栄センチュリーシネマ

詳細はこちら。

8月16日(金) 音楽×朗読セッション with 大竹雅生(ミツメ ギタリスト) ポール・オースター『鍵のかかった部屋』(白水Uブックス)、『幻影の書』(新潮文庫)増刷記念 @三軒茶屋 twililight 詳細後日

9月20日(金)7-9pm 「柴田元幸さん、原田範行さんと出かける『ガリバー旅行記』架空ツアー」 @日比谷図書文化館 8月5日(月)より受付

詳細はこちら。

〈配信〉

コロナ時代の銀河 朗読劇「銀河鉄道の夜」 河合宏樹・古川日出男・管啓次郎・小島ケイタニーラブ・北村恵・柴田

《新日本フィル》朗読と音楽 ダイベック「ヴィヴァルディ」 朗読:柴田 演奏:深谷まり&ビルマン聡平

ハラペーニョ「二本のマッチ」朗読音楽映像 ロバート・ルイス・スティーヴンソン「二本のマッチ」/ハラペーニョ=朝岡英輔・伊藤豊・きたしまたくや・小島ケイタニーラブ・柴田