アル・パチーノの流儀。

「自分であること」の境地

1940年ニューヨーク生まれのアル・パチーノ。『アイリッシュマン』で初めて一緒に仕事をした監督マーティン・スコセッシと同じイタリア・シチリア移民の子供である。

非常に貧しい少年時代を経て、10代にして様々な仕事、アルバイトを掛け持ちしながらなんとか生き延び、20代半ばを過ぎてから、名門アクターズ・スタジオ(デ・ニーロと同じ)で演技を学んだ。その後、演劇・舞台の世界で仕事を得ていくが、フランシス・フォード・コッポラ監督作『ゴッドファーザー』(1972)への出演によって、一躍映画界で脚光を浴びる。マーロン・ブランド演じる主人公、シチリア出身でニューヨーク・マフィアの頂点に立つドン・ヴィトー・コルレオーネの三男マイケルを演じ、オスカーの助演男優賞にノミネート。続く『ゴッドファーザー PART Ⅱ』では同じ役で主人公を演じた。

1970年代は他に、「アメリカン・ニューシネマ」の傑作と語られる『スケアクロウ』、『セルピコ』、『狼たちの午後』に主演し、時代を代表する俳優となっていく。アル・パチーノは、『ゴッドファーザー』から『狼たちの午後』まで、4年連続でオスカーの助演男優賞、そして主演男優賞にノミネートされている。

だが、このときアル・パチーノがオスカーを受賞することはなかった。

若くして活躍し名を上げ、名監督たちと仕事をするものの、手にしたい像(オスカー像)がもらえない。このことは、ゆっくりと、しかし確実に、アル・パチーノの足かせになっていく。

アル・パチーノもまた、ロバート・デ・ニーロやマーロン・ブランドと同じく、ニューヨークのアクターズ・スタジオでリー・ストラスバーグに師事し、メソッド演技を学んでいるが、演技のアプローチはデ・ニーロやブランドとは対照的である。デ・ニーロやブランドが(肉体改造なども含め)徹底的に役柄になりきってから撮影に臨むのに対し、アル・パチーノは常に「自分自身=アル・パチーノである」ことを武器に撮影に対峙してきた。

つまり、デ・ニーロとは対照的なアプローチで存在感を見せるのが、「アル・パチーノの流儀」なのだ。変幻自在、肉体改造をして、言語さえもマスターし、「別人になって演じる」、デ・ニーロ。一方、アル・パチーノが出る映画には、「誰もが知っているアル・パチーノがいる」わけだ。「もっと俺を観ろ」、「俺こそが主役だ」、もちろん本人にそんな気持ちはないのだろうが、個性的過ぎるその声も含めアル・パチーノの演技は「アクが強すぎる」と見られ、彼を使うのを躊躇する監督やスタジオが増えていった。「アル・パチーノの流儀」という足かせが、重くなっていく。

1980年代に入ると、『クルージング』、『スカーフェイス』など、「きわもの」的な映画での主演が目立つようになる。かつて彼が好んで出演していた小作品(『スケアクロウ』、『セルピコ』のようなロード・ムービーや社会派映画)の世界からも遠ざかっていった。

そして、もはや彼には「アル・パチーノそのものを見せる映画」しか与えられなくなってしまう。『クルージング』(1980)で同性愛の世界に没入していく刑事をエキセントリックに、しかしあくまでアル・パチーノとして演じ、『スカーフェイス』(1983)ではコカインの山に埋もれ自滅していくキューバ移民を、オーバーアクション気味に、『ゴッドファーザー』をなぞるようにして演じている。

80年代のアル・パチーノを「不遇の時代を過ごしていた」と語る評論も多い。実際には、アル・パチーノは80年代を通じて、かつて自分が属していた舞台の世界に回帰していた。愛するシェイクスピア劇に数多く出演し、『リチャード三世』映像化の過程を記録したドキュメンタリー映画『リチャードを探して』(1996)では、主演と監督を務めている。

その後、1989年に『シー・オブ・ラブ』でハリウッド映画の第一線に復帰したアル・パチーノは、『ディック・トレイシー』、『恋のためらい/フランキーとジョニー』、『摩天楼を夢見て』と、これまでとは色合いの違う作品に立て続けに出演していく。家族で楽しめるエンターテインメント映画、都会的なラブ・ストーリーでも、アル・パチーノの流儀が通用することを示していったのだ。

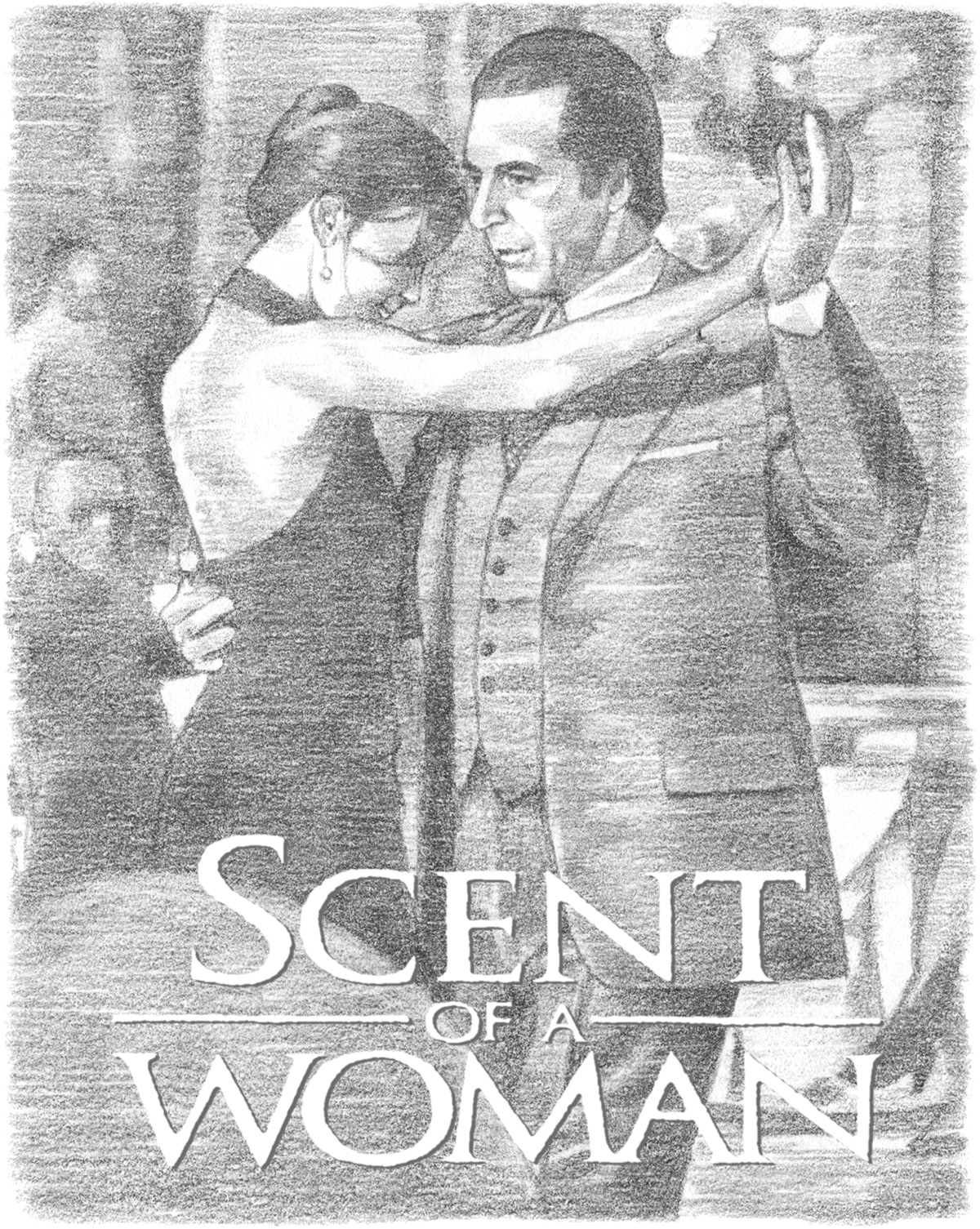

1992年、ついに重い足かせを外すときがやってくる。『セント・オブ・ウーマン/夢の香り』で、8回目となるオスカー・ノミネート、そしてついに初受賞(主演男優賞)を果たすのだ。

アル・パチーノはこの映画で盲目の元軍人を演じている。アル・パチーノはまぶたを閉じたり黒めがねをかけるのではなく、あえてずっと自分の目を見開いたまま、瞳をまったく動かさないことによって盲人を演じきる。ある意味でそれは、「アル・パチーノ自身がずっとスクリーンにいる」ということでもあった。素顔を隠すことも体型を変化させることもなく、アル・パチーノはあくまで自分自身としてそこに在った。「アル・パチーノの流儀」にアカデミー賞が与えられたのである。

重い足かせのとれたアル・パチーノは、その後軽やかに出演キャリアを積み重ねていく。その「軽やかでありながら存在感をしっかりと示す」という好例が、2007年の『オーシャンズ13』だろう。オスカー受賞監督スティーブン・ソダーバーグの人気シリーズ、「オーシャンの仲間たち」第3弾で、アル・パチーノは、ジョージ・クルーニー、ブラッド・ピット、マット・デイモン、アンディ・ガルシア(『ゴッドファーザー PART Ⅲ』でパチーノ演じるマイケル・コルレオーネの息子を演じた)といった「今が旬」の人気俳優たちを向こうに回して、見事な演技を見せつける。彼のアクの強さ、独特の存在感が、この映画にどっしりとした根っこを植え付けることになった。

2019年に公開され、オスカー・レースの有力候補とされる傑作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(クエンティン・タランティーノ脚本・監督)では、さらに小さな、登場時間の少ない役柄で出演し、しかし強い存在感を放っていた。アル・パチーノでなければならない役柄を用意したタランティーノ監督のセンスにも脱帽である。

そして、マーティン・スコセッシ監督の『アイリッシュマン』でのアル・パチーノは、初めから終わりまでずっと、コテコテでアクの強い「アル・パチーノの流儀」を全開にし、「デ・ニーロ・アプローチ」でその役柄になりきっているロバート・デ・ニーロと熱い「演技対決」を見せてくれている。この2人の名優の「演技合戦」という意味でも、『アイリッシュマン』は必見である。

2/2