これまで数々の名曲を世に送り出し、2020年には作詞家生活50周年を迎える松本隆。ここでは8月20日発売「SWITCH Vol.37 No.9」収録の「松本隆[この世界の言葉、幽玄へ]」と連動する形で行われたJ-WAVE「RADIO SWITCH」のインタビューの中から、紙面の都合上、本誌に掲載しきれなかった貴重な内容をお伝えする。訊き手はSWITCH編集長・新井敏記。

「いつも本を読んでいるんだから詞を書けるだろう?」。松本隆は2つ年上の細野晴臣にそう言われ、詞を書くようになったのだという。そこから現在に至るまで、松本は詞を書き続けてきた。そんな松本の言葉は、今や海を越え、時代を超えて人々を魅了し続けている。言葉、生と死、そして松本のこれからについて話を訊いた—— 。

蒼空を翔けた、はっぴいえんど

- ——

- はっぴいえんどの代表曲とも言える「風をあつめて」は何度聴き返しても身震いするような素晴らしさがあります。

- 松本

- あの曲は外国の人にもファンがいるからね。日本で料理の勉強をしているデンマーク人の若い女の子と以前話をしたんだけど、「私『風をあつめて』を日本語で歌える」って言うから、実際に歌ってみてとお願いしたんだ。そうしたら本当に歌えて驚いたね。

最近、細野さんがロスとニューヨークでライブをやったの。以前から細野さんがアメリカでライブをやりたがっているという話は聞いていたから、細野さん夢が叶ってよかったなと思って。そのライブも、売り込みとかではなく、全部自然発生的な口コミから実現したんだよ。

はっぴいえんどもそうなんだけど、口コミで売れているからメディアに忖度しなくていいわけ。だからみんな偉そうな顔をしている。大瀧さんも、細野さんも、(鈴木)茂も、僕も。売ってもらったっていう感覚がゼロなの。その口コミが今は海を渡っているのはすごいと思う。アメリカとかヨーロッパ、南米にもはっぴいえんどが好きっていう人がいるんだよね。

- ——

- 一つの時代が次の時代に繋がるように、どんどんと広がっていく感じです。まさしくはっぴいえんどは、時代や場所を超えて広がることで僕らの中の世界を作っていると思います。

- 松本

- 何にもしてないのに、不思議だよね。

- ——

- わずか2年間半くらいの活動期間で、その間にリリースしたアルバムは3枚ですもんね。

- 松本

- 僕が詞を書くようになったきっかけは、バーンズ(松本、細野がエイプリル・フール以前に組んでいたバンド)の時代に細野さんから言われたからなんだ。でも、最初は自信なんてない。どんなものを書いたらロックの詞になるんだろうって悩んだ結果、最初に書いたのが大瀧さんの家に遊びに行った時に書いた、「12月の雨の日」と「春よ来い」だった。

- ——

- 最初から名作ですね。

- 松本

- その前に細野さんといくつか習作は作っていて、エイプリル・フール時代に作った「暗い日曜日」という曲もあるのだけど、はっぴいえんどで書いた2曲がほぼ処女作で。今思うと「春よ来い」の歌詞の1行目で「お正月と云えば」と来るのはすごいよね。

- ——

- それは大瀧さんのライフスタイルみたいなものを意識しているのでしょうか。

- 松本

- 漫画家の永島慎二さんの影響かな。「春よ来い」には面白いエピソードがあってさ。8月のカンカン照りの日に中津川で演奏したんだよ。ギラギラの真夏の日差しの中で歌ってる時、僕は変な詞書いてるし、大瀧さんもよく歌うなってあらためて思ったよ。でも、そんな歌詞を歌う大瀧さんを、僕はドラム叩きながら後ろから見ていて、「はっぴいえんどって面白いな」ってしみじみ感じたね。これが日本語のロックだと偉そうに啖呵切りながら、歌っているのは「お正月と云えば炬燵で歌留多」だもんね。

- ——

- 面白いですね。でもその姿を想像すると、まさしくビートルズのようです。ビートルズはジョン・レノンとポール・マッカートニーが主に作詞作曲していますけど、はっぴいえんどの場合は松本さんの抒情性と叙事性を含んだ言葉を通して、大瀧さんや細野さん、鈴木さんを上手く繋げているようにも思えます。

- 松本

- 大瀧さんも細野さんも、僕の引力圏内から一生懸命逃げてるんだけどさ。

- ——

- でも大瀧さんの松本さんに対する思いは強いですからね。細野さんはもっとストレートだけど、大瀧さんは少し捻じれている。

- 松本

- ネガティブだし、ツイステッドだよね。今はそんな捻れた愛情を天国からひしひしと感じる(笑)。

生と死の狭間で生きること

- ——

- 2013年の12月30日に大瀧さんが急逝されて、松本さんは「心臓をえぐり取られるようだ」とおっしゃられていましたね。

- 松本

- 本当だよ。あれから正月というと、「また命日か」と思うよ。

- ——

- 松本さんにとって大事な命日は12月30日の大瀧さん、そして「君は天然色」が生まれたきっかけとなった妹さんの命日の9月22日の2つなんですね。

- 松本

- もっとあるかな。川勝正幸と大村雅朗。大村はこの間博多まで行って、墓参りしたの。それでひとつ肩の荷が下りたと感じたね。その様子は今度テレビ番組で放送されるみたい。松田聖子の曲は大村無しではできなかった。今ほど彼が生きていたら、僕はもっと色々なことができるのにと思うことはないね。本当に惜しいよ。

- ——

- やはり亡くなられた方に対する喪失感や、一人一人を思う気持ちが強いんですね。

- 松本

- 僕の場合、平たく言うと、生と死の狭間にいるような人なの。それはやっぱり妹の影響だろうね。いつ死ぬかわからない妹がずっといると、死は遠い世界の話ではなく、常にすごく近くにあるからさ。それは死んだ後でも引きずる。薬師丸(ひろ子)の「Woman “Wの悲劇”より」の詞は、生と死の隙間に入っちゃっているもんね。書いている時は不倫の歌を書こうと思ったのよ。でも出来上がったら、この世のことを綴った歌詞じゃないなと感じた。僕が世阿弥の能が好きなのも、おそらくその影響だと思う。能は基本的に死者の話だから。あとは平家物語もそうだね。

- ——

- 生きることに対して無常を感じることはありますか。

- 松本

- 無常はあるよね。あとは盛者必衰も。

- ——

- 死という忍び寄る影に対して、特別な思いはありますか。

- 松本

- 常に死を身近に感じながら成長したから、ずっと影が差しているような感覚はある。そこが人と僕が少し違うところかもしれない。

- ——

- 松本さんの詞の持つ、生と死の間を漂う“揺れ”には独特の美しさがありますが、言葉そのものに注目してみてもとても美しいですよね。

- 松本

- 美しいかはよくわからないけど、綺麗な日本語でいつも書きたいなと思っている。僕は言葉を短くして伝えるのが得意みたい。小説家には向かないんだよ。小説家は言葉を足していく人たちだから。足しながら引くのは川端康成くらいかな。

- ——

- 川端さんの掌編は素晴らしいですよね。

- 松本

- 素晴らしい。あの人は本当の“詩人”だと思う。

- ——

- 同時に、川端さんは人の良さを見つけ出す力があったと聞きます。川端さんに見出されて世に出た人ってものすごく多いんですね。そういった意味でも、松本さんと川端さんは重なる部分がとても多い。

- 松本

- 人を見る目はあるね。そういう人と巡り合う運もある。細野晴臣、大瀧詠一を引き寄せたりね。

- ——

- 純粋だからでしょうか。ユーミンに松本さんはどういう人かと訊いたら、「乙女みたいな人だ」と言っていました。松本さんの持つ純粋さを“乙女”と表現していたのかもしれない。

- 松本

- それはユーミン自身がオヤジだから、そう感じたんじゃない?

- ——

- (笑)。

新たな“風街”を求めて

- ——

- 2020年で作詞家生活50年、そして今年の7月16日には70歳を迎えられました。これからの展望について教えてください。

- 松本

- 僕が関西に行った大きな理由のひとつに、東京の一極集中に対する思いがあるんだよね。なんで東京生まれ、東京育ちの僕が東京を出なくちゃいけないんだとも思うけどさ。

あらゆるものが一極集中し過ぎることで、東京がどんどんつまらなくなっていく。そんな様子を見ていたら、東京もこのままでは滅びると感じた。でも東京が滅びたら受け皿が無くなるじゃない? それならもっと東京の外を盛り上げることで何かが変わるのかなと思って。でも、誰もやらないなら僕がやるしかないかな、と。

今年古希になる僕が行って何ができるのかと言われたら、大したことは何もできないんだけどさ。この前神戸で「松本隆の世界 風街神戸」という音楽イベントをやったんだけど、東京では1万人規模でできるものが、神戸だと170人くらいになっちゃうの。

- ——

- 大切な170人ですね。

- 松本

- でもそれでもいいと思う。最初の一歩ってそういうものだから。2時間くらいのイベントで、僕が作詞した曲を神戸ゆかりのアーティストが歌うんだけど、僕の前で歌わなきゃいけないから、みんなすごく緊張しているの。それでも演奏が終わると、幸せそうな顔をするんだよね。お客さんも含めて、みんなが幸せそうな顔をしていた。

- ——

- それは松本さんの言葉の持つ、励ましの影響もあるのでしょうか。

- 松本

- 同時代性と、共有性かな。たとえ僕のことは知らなくても、僕の歌はみんな知っているから、僕はどこに行っても生きていくことができる。だから僕は自分のことを“全国区”って言っているの。北海道の果てへ行っても、沖縄の離島へ行っても、たぶんみんな温かく迎えてくれると思う。今はたまたま神戸にいるから170人の観客を幸せにできる。

僕はその場で聴いているだけで、何もしないんだよ。でも、そういうことでみんなが幸せになるんだったら、どんどん僕はやりたい。少しずつ、神戸や京都から発信する。特に若手のアーティストは、僕の歌をきっかけに名前を覚えてもらえればいいじゃない。この間も何人か、「あの人いいね」って言われているアーティストがいたしね。そうしたら今度はその人たちが全国区になるかもしれない。僕はその間接的な手伝いができたらいいな。そういうのが僕なの。それを高校生の時からずっとやっている。

- ——

- はっぴいえんどの時も、その後フリーになってからも、やっていることは同じ。

- 松本

- 僕のその生き方は一貫してブレない。自分だけ得するんじゃなくて、自分の周りにいる人たちがみんな幸せになるのがいいわけ。学生時代もそうだったし、これからもやっていく、それだけです。

(おわり)

Vol.1はこちら▽

本誌にも貴重なインタビューを掲載!

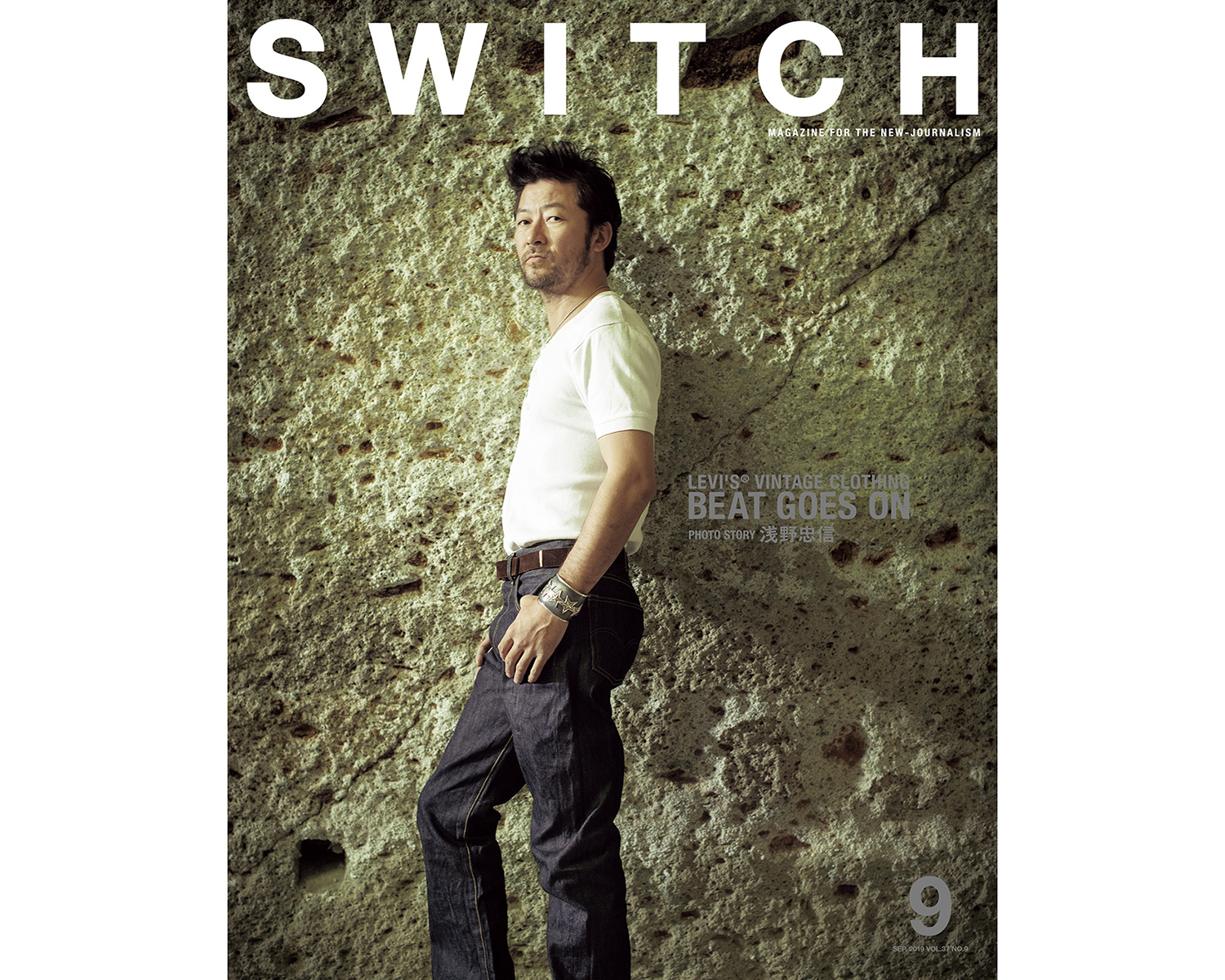

8月20日発売の雑誌「SWITCH Vol.37 No.9 LEVI’S®️ VINTAGE CLOTHING BEAT GOES ON」では、大瀧詠一の名曲「君は天然色」誕生秘話や松本隆が現在暮らしている神戸での生活、第71回カンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞した是枝裕和監督とのエピソードを掲載しています。ぜひ併せてお楽しみください。

関連ページ:SWITCH Vol.37 No.9 LEVI’S®️ VINTAGE CLOTHING BEAT GOES ON。