毎年、何かしらの新たな訴求で変化し続けなければ生き残れない食器用洗剤マーケットで50年もの間コンセプトを変えずに、業界に独自のポジションを築いたヤシノミ洗剤。プロダクトの範疇を超えて、今や〝スタイル〟と称されるヤシノミ洗剤のあゆみを振り返る

TEXT:OKUDA YUYA

Presented by サラヤ株式会社

世界をより良くするためのプロダクト

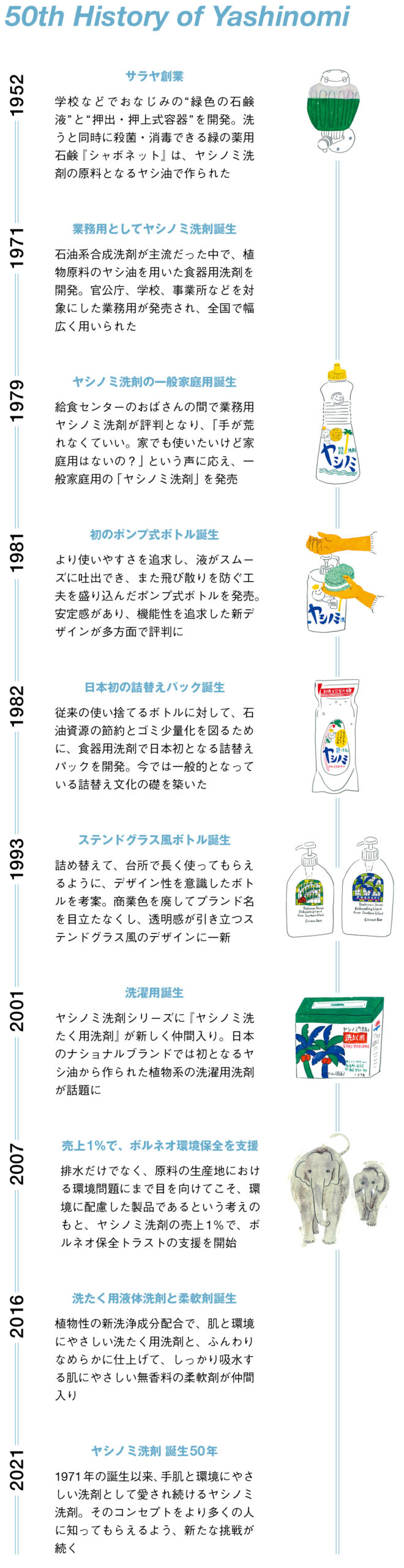

ヤシノミ洗剤が誕生したのは今から50年前、日本が高度成長期真っ只中だった1971年のこと。コストに優れる石油系合成洗剤の排水が川や海を汚染し、深刻な社会問題となっていた。物を綺麗にするための洗剤が環境を汚しているという矛盾に対して、もともと感染予防の衛生事業を創業の原点に持つサラヤは、問題改善のために当時は珍しかったヤシ油を用いた植物性洗剤の先駆けとなる「ヤシノミ洗剤」を開発した。石油系洗剤と比べるとコストは上がるが手肌にやさしく、排水は微生物によって水と二酸化炭素に分解されるという画期的なものだった。業務用としてスタートし、使用者の声から家庭用として一般販売されるようになり、環境汚染の改善に貢献した。

誕生から一貫しているのは「手肌と地球にやさしい」というコンセプト、そして洗浄に不要なものは入れないという姿勢だ。ヤシノミ洗剤の最大の特徴とも言える無香料・無着色は、香料や着色料でごまかさない精製度の高い原料を用いている証でもある。この一貫した商品価値を表現するために、ボトルは無色透明。さらに必要以上に洗剤を使い過ぎないようにポンプ式ボトルが食器用洗剤で初めて採用された。

続いてヤシノミ洗剤が世間の常識を変えたものがある。それは〝詰め替え〟という発想だ。毎回ボトルを捨てるのはゴミも増えるし石油資源の無駄遣いだということに気付いたサラヤは、食器用洗剤で初めて詰め替えパックを開発した。その際、商品販売の生命線ともいえる「ヤシノミ」と書かれた商業味の強いボトルを、長く使い続けるには相応しくないと、シンボルであるヤシの木をモチーフにしたステンドグラスのシンプルなデザインに変更した。コンセプトを反映するためのデザインであり、流行りを追ったものではない。誕生からボトルデザインに至るまで、そのプロダクトはすべてに理由がある。

プロダクトこそが最大のメディア

しかし、パーム油の85%は食用需要。ヤシの油ということが誤解を招いたのだが、サラヤは企業として選択を迫られることになった。一つ目は、「ヤシノミ洗剤が原因ではない」と釈明してそのままビジネスを継続する。二つ目は、「自分たちが使っている原料が環境破壊に繋がっていることを知ったので使うことをやめます」と、矢面から逃れてイメージアップを図る。そして三つ目は、この問題の改善に正面から取り組むというものだった。サラヤが選んだのは三つ目。

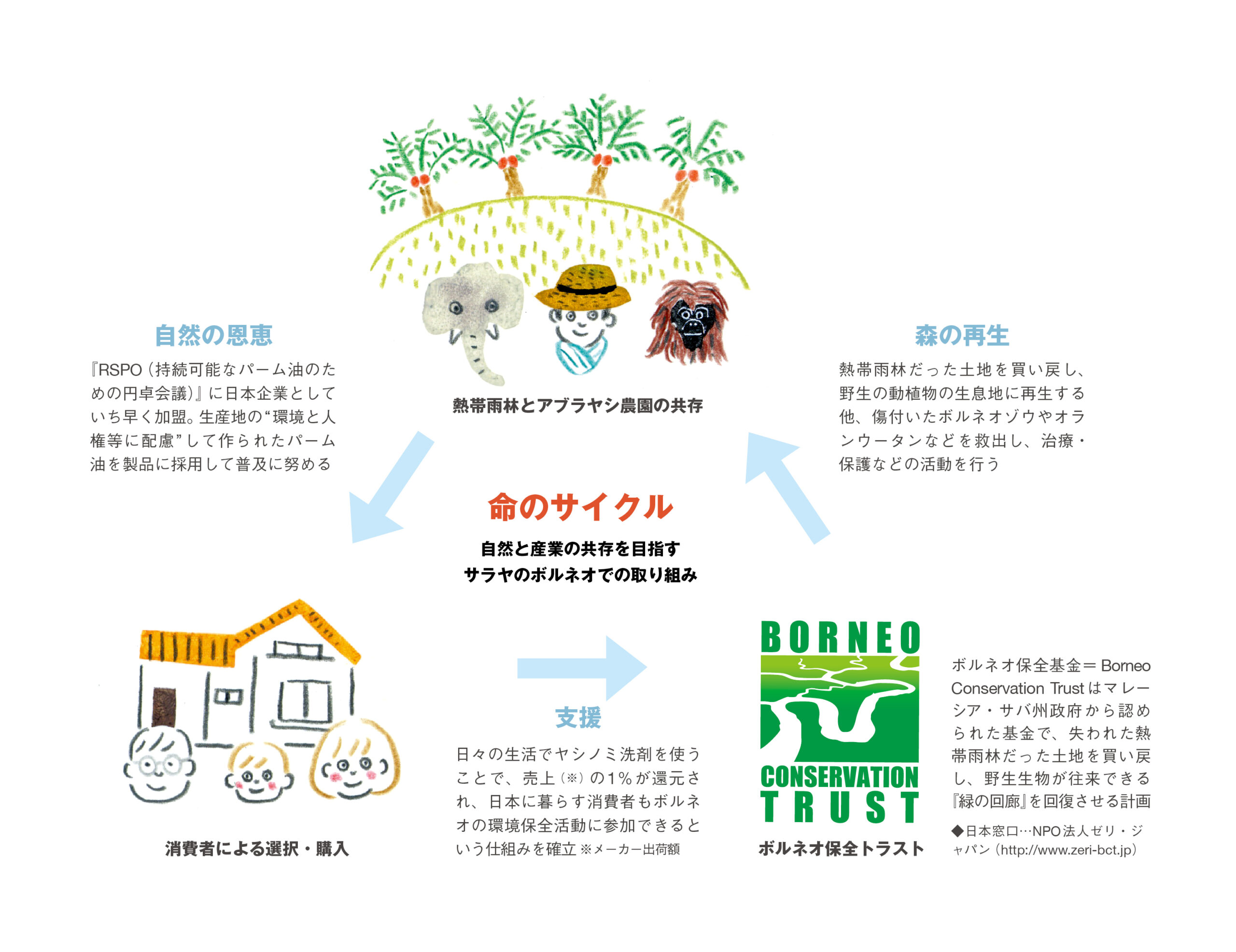

企業として批判を逃れることができたとしても、パーム油の問題は改善されないうえ、サラヤの社員も一消費者として環境破壊に関わっていることに変わりはない。ヤシノミ洗剤が何のために生まれたのかという原点に立ち返り、川上から川下まで一貫して環境に配慮する姿勢を示すことが、サラヤという企業が目指すべき方向性だと定めた。社会問題をプロダクトを通じて改善し、世の中をより良い方向に導きながらビジネスも回していく。

それがサラヤの創業から続くビジネスモデルだ。2007年からヤシノミ洗剤の売上の1%でボルネオの環境保全を支援するという日本初の実験的な試みを始め、消費者とメーカーのみならず、原料生産地をも結びつけた新たな循環を生み出すことに成功した。

ここ10年ほどで日本人のエコへの意識も高まり、「自分に良くて世界にも良いこと」が物を選ぶうえでの重要なファクターに変わった。ヤシノミ洗剤が貫いてきたスタイルに時代が追いついたと言っても過言ではない。新しいことに絶えず挑戦するのも確かに大切なことかもしれないが、本質を見失わずに守り続けていくこともまた大切なのだとヤシノミ洗剤は教えてくれる。

元ちとせ × 浜端ヨウヘイ[未来のために今できること]