10月15日、文芸誌MONKEY最新号「vol.22 特集 悪霊の恋人」が発売となりました。その刊行を記念して同月17日、責任編集・柴田元幸によるMONKEYでは初となるオンライン上でのライブイベントを開催。今回は最新号の魅力をたっぷりと語ったそのイベントの模様をお伝えします。

あるイギリス民話をもとに

どうもみなさんこんにちは。柴田元幸です。MONKEY 22号は「悪霊の恋人」という特集名で出しました。このタイトルはもともと、フランシス・J・チャイルドというイギリスの民謡を愛したアメリカ人が、イギリスを旅して民謡を集めてまわった集成『チャイルド・バラッド』に収録された中の一つ“The Daemon Lover”(悪霊の恋人)という歌からきています。今号ではいくつかあるバージョンの中の一つを翻訳しました。

歌の内容を要約すると、昔の恋人が亡くなり、別の男と巡り会って結婚して、子どももいる女のもとに死んだはずの男が戻ってくる。彼女が彼をまだ愛しているのかは聴き手の想像力に任せていますが、とにかく女はその男に付いていって、男がその女を溺れさせてしまう。イギリスでは“The Daemon Lover”というタイトルで通っていて、アメリカでは“The House Carpenter”というタイトルで歌われることが多いです。ボブ・ディランやポール・サイモンも若い頃に歌っている、とても有名な歌です。その歌が今号の出発点になっています。

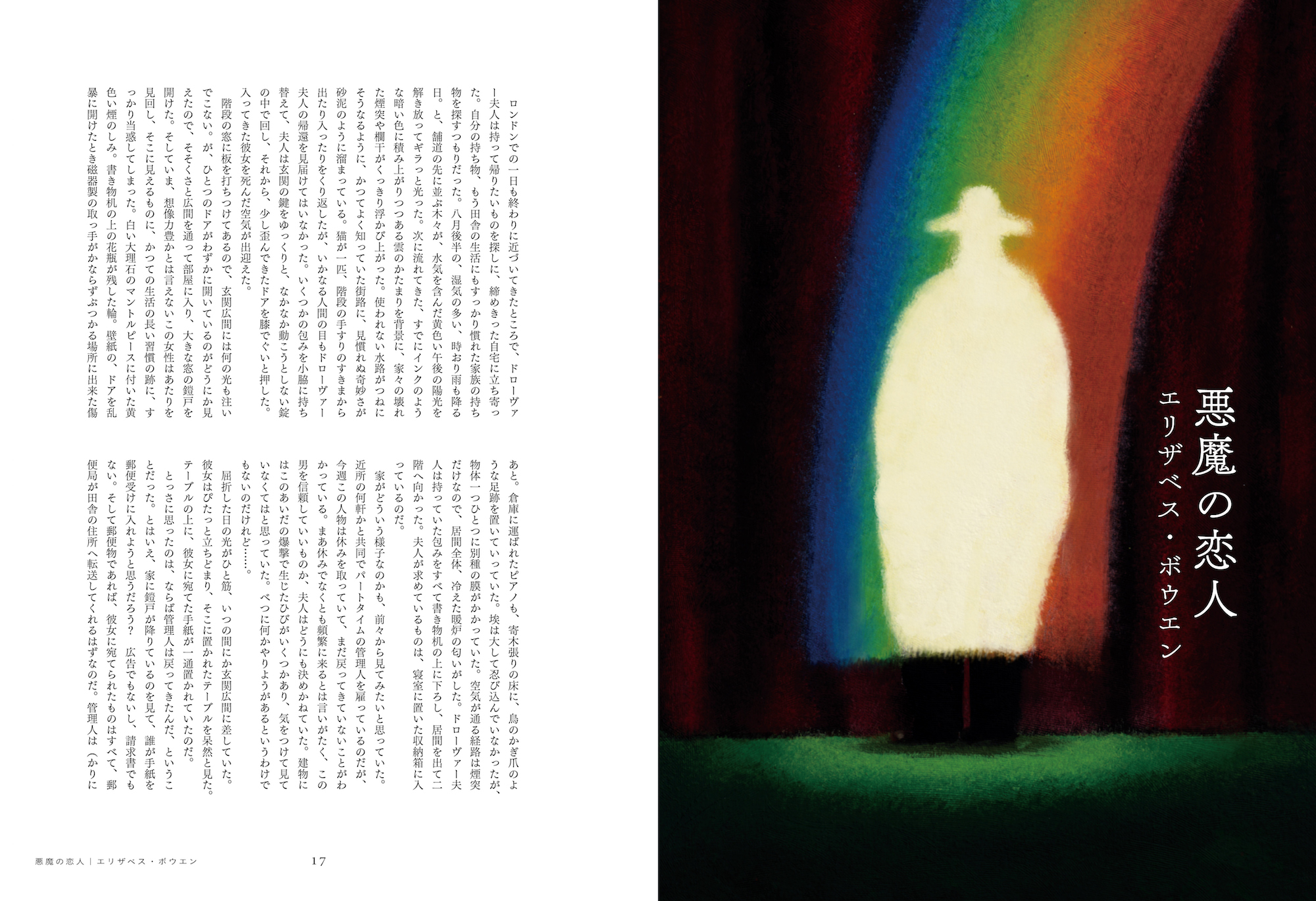

その歌詞の翻訳から始まり、同じ“The Demon Lover”“The Daemon Lover”というタイトルの短篇を2本訳しました。1つはアイルランド出身のエリザベス・ボウエンという作家の作品。もう1つはアメリカの大衆小説的な文体で中身の濃いことを書くシャーリィ・ジャクスンという作家の作品です。どちらも素晴らしい作品です。……ということを今では偉そうに言えますが、正直に白状すると、どちらの作品も僕は4、50代の頃に初めて読んだのですが、その時はいまひとつピンと来なかったんです。いい作品だろうなとは思ったのですが、どこがどういいのかというのがうまく見えなくて。隔靴搔痒というか、歯がゆい感じがありました。

しばらくして、2つとも“The Demon Lover”“The Daemon Lover”というタイトルであることから、「これはあの“The Daemon Lover”という歌を踏まえているのでは」ということに気が付きました。イギリスのスティーライ・スパンというトラッドバンドのバージョンが好きでよく聴いていたので、歌自体は以前から知っていました。それを繫げて考えて、この2本の短篇を読み直すと、見え方が全然違うんです。普段は作品を読むためにこういう知識が必要だとか、聖書を知らなくちゃわからないといった言い方は嫌なのですが、この2本については“The Daemon Lover”という民謡を知ってもらった方がすんなりと作品を読むことができると感じたので、そのように並べた次第です。

人生間違えたかな

それが今回の特集の核になっておりまして、あとは全部で5つのパートに分かれます。一つは、これ一本でも核になるくらい長い作品なのですが、アイルランドの作家シェリダン・レ・ファニュの「カーミラ」という有名な作品を訳しました。今までも「吸血鬼カーミラ」というタイトルで訳されています。

翻訳というのは既訳に文句をつけるのは簡単で、自分の翻訳を正当化することがその次に簡単なのですが(笑)、やはりこの作品を「吸血鬼カーミラ」というタイトルにするには少しもったいないと感じました。この作品は「ドラキュラ」よりも前に書かれた作品で、「ドラキュラ」にも影響を与えたといわれています。ドラキュラという「人物」は百パーセント吸血鬼という感じですが、カーミラという女の子は吸血鬼でもあり、吸血鬼でもない、全く異なる二つの要素が自分の中で葛藤している、というところがミソなのです。ゆえにタイトルは原題通り「カーミラ」がいいと思った次第です。もちろん「カーミラ」だけでは全然イメージがわかないし、「吸血鬼カーミラ」の方が惹きつける力があることは間違いないので、初訳ではやっぱりそうしたくなるだろうなとは思いますが。

訳してみて「人生間違えたかな」(笑)と思うくらい楽しかったです。間違えたといっても、翻訳家の代わりにプロレスラーになりたかったとか、そういう話でありません。アメリカ文学を専攻するんじゃなくて、イギリス、アイルランド、スコットランドの文学も良かったな、と思うくらい、19世紀イギリスの怪奇小説を訳すのは楽しい作業でした。

僕が好きな雑誌

三つ目の要素は、他の方々に書いていただいたり、訳していただいたりした作品です。特集の巻頭に、日本でも今売り出し中の作家カルメン・マリア・マチャドの短い作品を、同氏の短篇集『彼女の体とその他の断片』(エトセトラブックス)の訳者の一人小澤英実さんに訳していただきました。「Conjunctions」という僕が好きな雑誌に載った「棲み憑く」という作品です。すこし話がそれますが、僕は「Conjunctions」を1990年ごろから現在まで、約30年くらいにわたって定期購読しています。

購読し始めた頃は、すごく時代遅れの雑誌という感じがしました。というのは「Conjunctions」は30年前も今も一貫して実験小説中心の雑誌なんです。どの雑誌よりも載せる作品の傾向がはっきり決まっている。いわゆる地道なリアリズム小説というのはほとんどなく、何らかのかたちでアバンギャルドな作品ばかりです。90年頃というのはレイモンド・カーヴァーの伝統を継ぐような、リアリズムだけどちょっと変わったところがあるようなものが最先端という感じがして、実験的な作品はすごく時代遅れのように思えました。載っている作家も60年代、70年代から実験小説を書いているような、ロバート・クーヴァーや、もう亡くなりましたがジョン・ホークスなどが中心だったので、「古強者が集まっている雑誌」といった印象がありました。

時代は変わりまして、今でもいいリアリズム小説は書かれていますが、特に女性を中心としてエイミー・ベンダー、ケリー・リンクといった人たちが出てきたあたりから、現実と幻想を自由に行ったり来たりする作品がアメリカでも増えてきました。そうすると今の「Conjunctions」を読むと本当に最先端に思えてきます。それだけ30年で時代が変わるというか、自分も長く生きてきたなというか(笑)。そんな感慨があります。

エドガー・アラン・ポーに見せてぜひ感想をいただきたい

今号では円城塔さんに幽霊小説を書いてくださいと依頼しました。この小説が成立した経緯について言いたいことが色々とあるんですが、まだ作品が出たばかりでそれを言ってはいけないと思うので今は控えます。作品を読んでいただくとなんとなくこの辺の話かな? というのが作品の中からも見えるようになっています。「先生の手紙」という漱石のような感じのタイトルで、そういうところも実は無きにしもあらずなんですが、それが円城塔さんのカラーに染まっていて、すごく面白いです。

「猿からの質問」は「幽霊を見たことがあるか?」です。自分が見たことなくても見た人を知っているか、見たことある人を知らなくても幽霊についての面白い話を知っているかという間口の広い質問をしました。瀬戸内寂聴さん、七里圭さん、石丸幹二さん、マーサ・ナカムラさん、中島京子さん、出口えりさんに回答をいただきました。

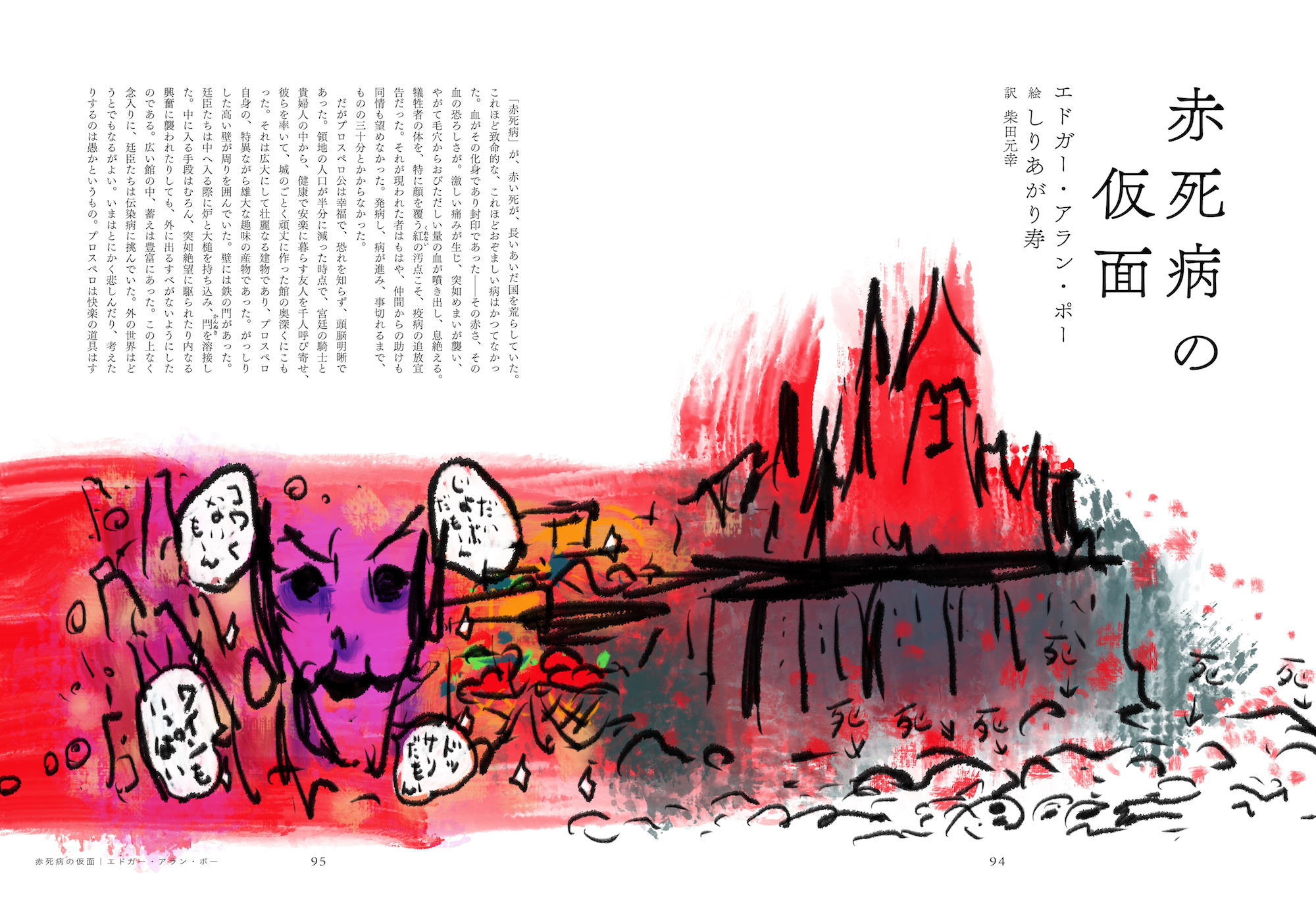

表紙はしりあがり寿さんに描いていただきました。表紙だけでなく目次にも入っています。さらにエドガー・アラン・ポーの「赤死病の仮面」という作品を訳したのですが、その作品にもしりあがりさんに絵を付けていただきました。これは本当にエドガー・アラン・ポーに見せてぜひ感想をいただきたい(笑)と思える、実にしりあがり寿さんらしいページとなりました。

MONKEY 英語版創刊!

このMONKEY 22号は10月15日に刊行したのですが、それより少し前、10月2日にはMONKEY 英語版の第1号が刊行となりました。この英語版はMONKEYの色々な号に載った話が中心になっていて、それ以外にも日本文学の優れた未訳作品を集めました。ジョン・クラッセンや、きたむらさとしさんによる絵物語、スティーブン・ミルハウザーの書き下ろしの短編などもあります。もちろん古川日出男、川上弘美、岸本佐知子、それから村上春樹、川上未映子と、MONKEYの連載陣・常連の作品も並んでいます。スイッチ・パブリッシングのウェブサイトと紀伊國屋書店で販売しておりますので、よかったらご覧になってください。

もともと英語で書かれた作品では、バリー・ユアグローがMONKEY 20号「探偵の1ダース」に書いてくれた「鵞鳥」という作品が載っています。それで、今朝バリーから「新しいエッセイが『Lit Hub』に載った」とメールが来まして。「Lit Hub」は英語圏の文学に関する様々な情報をハブのように集めたウェブサイトで、英語圏の文学に関しては最上、最強の情報源です。しばらく前に『ボッティチェリ 疫病の時代の寓話』(ignition gallery)という、ロックダウンされたニューヨークから彼が送ってきた小説を集めて緊急出版したんですが、これが4刷までいくほど、日本ですごく読まれていて。その好評ぶりをエッセイにしたわけです。

「外出自粛小説、日本でヒット——バリー・ユアグロー、パンデミック短篇集『ボッティチェリ』を語る」というようなタイトルです。良かったらご覧になってください。

Q&Aコーナー

Q1. MONKEY 22号、家に届いてから早速読ませていただいています。あとがきで柴田先生が「英訳のチェックがとても楽しい仕事。優れた翻訳者ほど直されて喜ぶ」と書かれており、感銘を受け、驚きました。私は仕事で自分以外の人が書いた日本語の文章や訳文を読んでコメントを書く機会がありますが、毎回とても気を遣って、結構苦手意識があります。柴田先生が翻訳者さんにコメントをする際、どんな姿勢で臨まれていますか。また訳文への指摘を書く際に気をつけている、心掛けている点などありましたら教えてください。

素晴らしい質問、ありがとうございます。気をつけていることは、「具体的に代案を出すように努める」ということかな。つまり、これはあなたへの個人攻撃ではありません。より良い訳文を作るために共同作業をしているんです、という空気を作ろうとなんとなくですが心掛けています。それで優れた翻訳者ほど、こちらからの提案を個人攻撃とは受け止めない。

でもまあ、こちらは英語がネイティブではなく、必ずしも出せるとは限らないので、「こういう線で直せるといいんだけど」という取り急ぎの代案を出して、「この線でもっとimprove(改善)してくれ」と言うようにしてますかね。でも、本当にこの英訳を直すというのは楽しい仕事で、明らかに向こうの訳者の方が自分よりも英語力があるのに、それでもこっちが手伝えることがある、学べることがあるというのは本当に嬉しい。ある意味で自分の翻訳をする以上に楽しい仕事ともいえます。あくまで優れた翻訳ではという話で、優れていない翻訳ではストレス満点になるのですが……。

Q2. 柴田先生がしばしばおっしゃっている、作品の声というものは具体的にはどういったものなのでしょうか。また、作品の声が聞こえるようになるにはどのようにすれば良いのでしょうか。

具体的にと言われると、「これが声です」「24ページの6行目に声があります」と指すことはなかなかできないんですね。なかなかできないので「声」という曖昧な言葉を使うのですが。たとえば食べ物だったら「辛い」とか「甘い」とは言えますよね。これはほとんどの人が言えるだろう。音楽だったら「甘美だ」とか「賑やかだ」とか「静かだ」とか、それもたいていの人は言えるだろうと思います。さらに進んで文章でも「これはスピード感がある」や「ゆったりした文章だ」といったことも、たいていの人は自分で言えなくても言われればまあそうかな、と思う。

そういうものが声なんですよね。読んでいて「せわしない感じがするな」とか「雄大な感じがするな」とか、その「感じ」のこと。だから具体的には言えないのですが、そういうものです。それが聞こえるにはどうしたらいいでしょうかというお尋ねですけど、おそらくもうすでに聞こえていらっしゃるんだと思います。ただそれをいちいち言語化しようとしていないだけで、文章を味わう中で「面白いな」と思う、その「面白いな」と思う中にセットで入っているんだと思うんです。だからそれ自体が聞こえる聞こえないということは、文芸評論家でなければそんなに問題ではなく、ただひたすら文章を楽しんでいただければいいのではないかと思います。

Q3. MONKEY 22号に掲載されているポーの短篇にしりあがり寿さんのイラストレーションという組み合わせが斬新でニヤリとしてしまいました。今回ポーの短篇に、イラストレーションをしりあがり寿さんに依頼しようと思ったきっかけはどういうものだったのでしょうか。また実際に仕上がりをご覧になってポーの短篇にどのような彩りを加えたとお感じでしょうか。

まず今回は表紙をしりあがり寿さんにお願いしようと編集会議で決めたわけです。いつも表紙に加わっていただく方には、中でも何かやってもらおうとがめつく考えるわけですが、表紙を描いていただくことにOKをまだいただいていない、まだ連絡もしていない時点で、ほかに何をやって欲しいかと考えたときに、絵物語を作ってもらおうと思いつきました。

新たな創作を描いていただいてもいいけれど、幽霊や異界を扱った作品はすでにいろいろな素晴らしいものをしりあがりさんはお描きになっているので、そうではなく、他人のいい物語に絵をつけてもらうのはどうなんだろうというように考えて、ポーの「赤死病の仮面」はどうかなと。普通だったら誰も考えない、ミスマッチということで考えると、これほどのミスマッチはないんじゃないかと思い、ダメ元でお願いをした次第です。

「赤死病の仮面」のビジュアルというと、ロジャー・コーマン、B級映画の王様とか言われる人ですが、彼が「赤死病の仮面」を映画化しています。これはB級映画の王様にしてはAマイナスくらいいっている素晴らしい出来で、「赤死病の仮面」というポーの物語に加えられた最良のビジュアルだと思います。けれども、それとはまったく違う方向で、一見すごい悪ふざけ的、パロディ的、躁病的なかたちでしりあがりさんは絵を加えてくださったわけです。でもなんていうんですかね、いつでも恐怖が笑いに転じうる、笑いは逆に恐怖に転じうるという、ちょっとの傾きで恐怖小説が爆笑小説になってしまう、その逆も真であるポーの小説の本質みたいなものを、実はすごく鮮やかに捉えてくださっているんではないかと思います。

今回、MONKEYの英語版を作ってつくづく思ったのですが、普通は物語をイラストレートしようとする、挿絵をつけようとするというふうにイラストレーターの人たちはつい考えてしまう(というか、つねにそれを求められている)わけですが、MONKEYでイラストレーターや写真家の方にやってもらう作業というのは、添えるのではなく、新しいアートワークを作っていただいて、作品、言葉と対話していただくということなんだと思います。その意味でもしりあがりさんの絵は、ポーの言葉と最良の対話を交わしているのではないかと思う次第です。

Q4. 以前バリー・ユアグローさんとの会話で「英語は擬音と擬態が文章の中に入っているから訳すときに気をつけている」とおっしゃっていたと記憶しているのですが、『ボッティチェリ 疫病の時代の寓話』の「鯨」の英語表現の部分を、この場でなくてもいいのですが、翻訳と原文を並べてみてみたいです。

ちょうどさっき言った「Lit Hub」はバリーのエッセイに加えて、英語圏ではやっと初めての発表なのですが、『ボッティチェリ 疫病の時代の寓話』の作品が3本が載っているんですね。そのうちの1本が「鯨」なので原文で読めます。そこで比べてみてください。僕の翻訳では鯨の叫び声が「ヌオオオ」になっていますが、原文ではbleatingです。なんで「ブリート」が「ヌオオオ」になるのかと訊かれても困るんですが、bow-wowだって「ワンワン」になるわけですから、このへんは自分の感じに忠実に行くしかないです。

Q5. 22号と英語版出版おめでとうございます。コンジャンクションの30年の変化を喜んでおられましたが、MONKEYの創刊以来の変化を編集長としてどういうところにあると思われますか?また、読者の傾向の変化などを感じられたりしますか?

今日の話のなかでも出ましたが、「言葉と絵の対話」ということにいっそう意識的になったという点が最大の変化だと思います。そこが前身Monkey Businessと一番違います。

それ以外は、依然として試行錯誤状態で、「こうやればいいんだ」というような「型」はまだ定まっていないです。もちろん定めたくなんかないですが。

Q6. ワタシは、ポーの死の香りがまとわりついている文体が好きですが、柴田先生のポーの死の思いをどう感じていらっしゃいますでしょうか……。

面白いですよねえ……女性はみんな死ぬし、死んだらかならず生き返る。例外は「長方形の箱」の塩漬けにされた死体。これはさすがに生き返れません。ポーの世界は、自分/他人とか、世界を組み立てていく上での基本的な線引きがしばしば曖昧になることが特徴だと思います。で、その一番基本的な線引きが生/死かと。

死の「香り」ということでいうと、ウィリアム・ヴォルマンの「失われた物語たちの墓」というポーの生涯と作品を切り貼りしたパロディがものすごく死の香り、強いです。ポー以上に。拙訳『どこにもない国 現代アメリカ幻想小説集』(松柏社)に入っています。