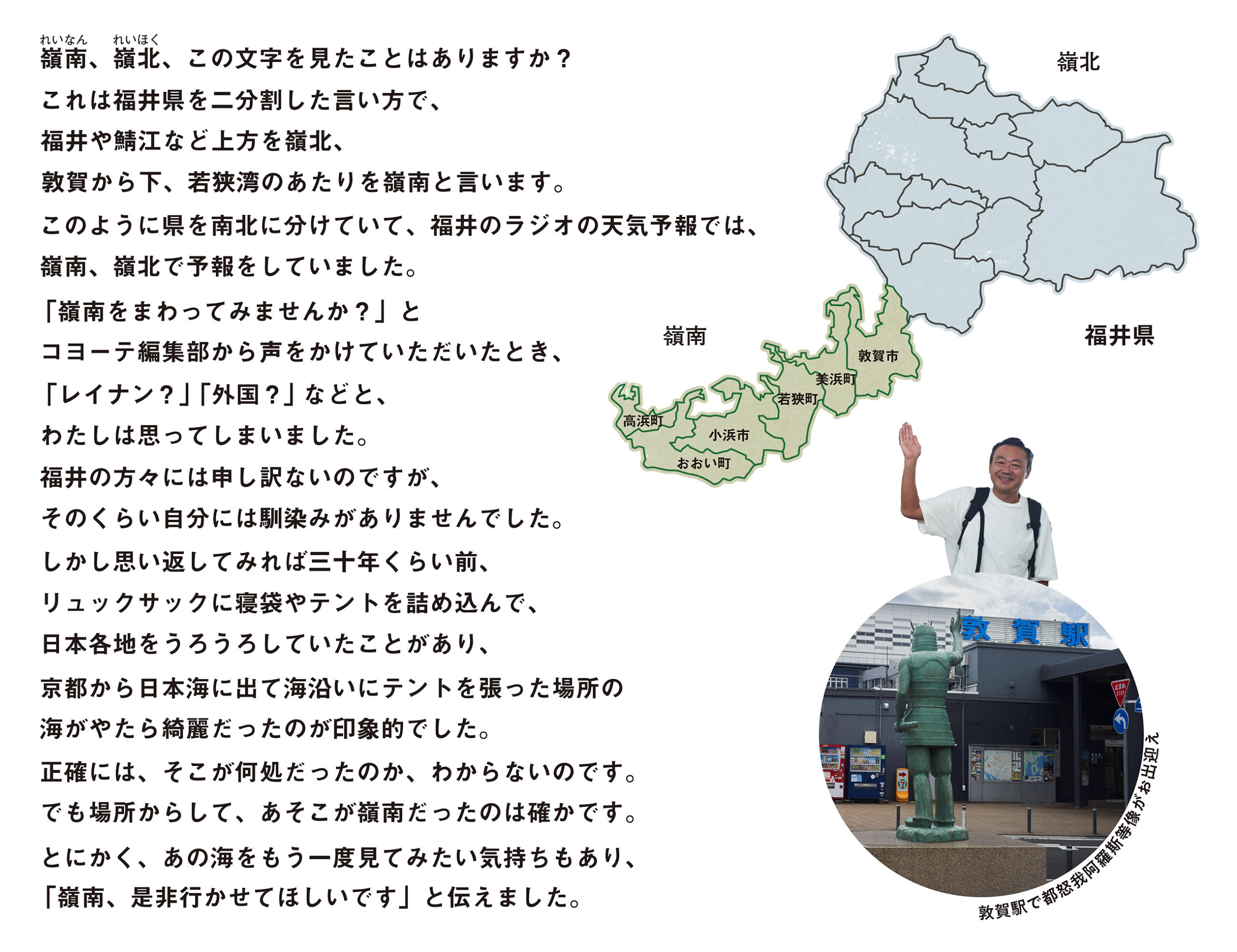

協力=嶺南誘客キャンペーン実行委員会

『嶺南到着、5つの湖と5本の木。近辺にまつわること』

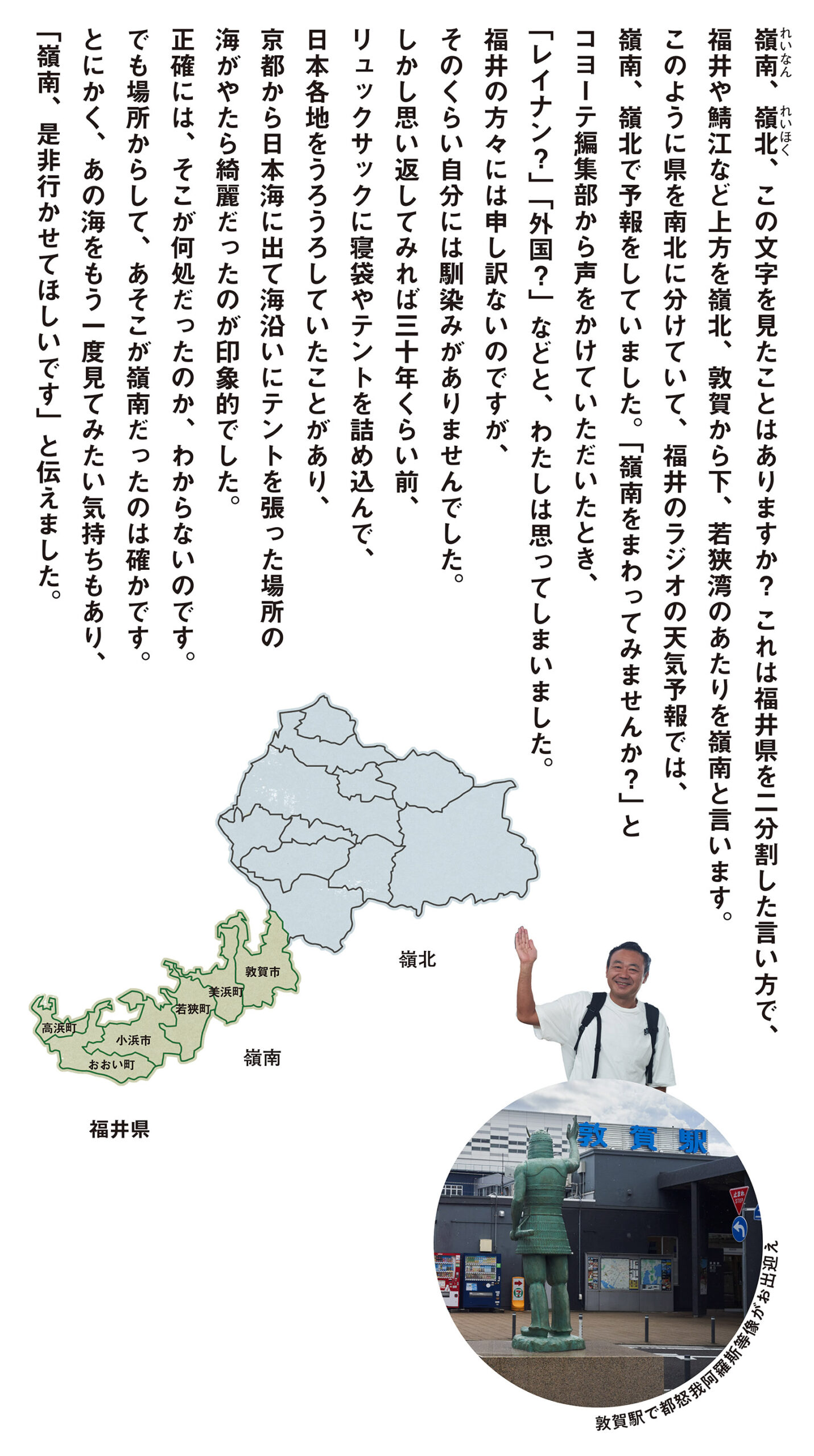

秋のはじまり、東京駅から北陸新幹線に乗り込み、3時間ちょっとで終着駅の敦賀に到着。空は、あいにく雨模様でしたが、天気予報によれば、「嶺南は午後から晴れ」ということでした。

駅前でレンタカーを借り、まずは氣比神宮に行き、旅の安全を祈ってお参りをしました。小雨の中、深呼吸をして神社の清々しい空気を吸い込み、お守りを買って、レンタカーのバックミラーにくくりつけ、出発。

まずは三方五湖に車を走らせます。三方五湖は、美浜町と若狭町にまたがる日本海沿いにあって、淡水、海水、汽水の湖が5つあります。途中、三方五湖のひとつ、久々子湖の開けた湖畔に立ち寄ると空が晴れてきました。湖面は空を反射させ、静かに波打ちキラキラしています。向こうに美方高校ボート部の小屋があります。ボート部は過酷と聞きますが、このようなところで青春を謳歌できたら最高だろう、などとオッサンのわたくしは思うのでした。それから三方五湖レインボーラインを走り山頂公園へ。下方に日本海の絶景を眺めながら、カーブを曲がっていき、駐車場に到着。さらにリフトに乗って上を目指します。

山頂公園からは、三方五湖の5つの湖すべてが見下ろせます。淡水、海水、汽水の湖は、それぞれ色が違い、棲んでいる魚も違います。ですから漁も、鮒、鯉、鰻の漁、海の魚の漁があり、それぞれの漁師が住む場所も違い、集落の気質も違うそうです。さらに湖のまわりには多くの梅林が見えます。三方五湖周辺は、梅も特産品で、向こうに山がえぐれたような場所があり、そこにも梅の木が植えてありました。訊けば、山崩れの跡を整地して梅林にしたそうで、無駄なく梅を育てているこの地の梅干しは「福井梅」と呼ばれ、種が小さく肉厚なのが特徴とのこと。湖畔に佇む茅葺きの舟小屋は、その昔、梅の栽培のために舟を使って対岸に渡っていた名残りだそうです。

茅葺きの舟小屋を擁する県道273号線沿いには梅林が点在し、梅の直売所やその名残を伝える建物が軒を連ねている。

山頂の景色を眺めながら、のんびりした気分でいると、どこからともなく歌声が聞こえてきました。音の出どころを探ると、ステージがあって、その上に鎮座する石に文字の刻まれた歌碑があり、ここから流れていました。「五木ひろしさんですね」、レインボーラインの職員さんが教えてくれました。

五木ひろしさんは、三方郡美浜町育ちの方で、歌碑から流れていたのは、「ふるさと」という歌でした。そして、わたしの中では、五木ひろしさんの思い出がジリジリ蘇ってきました。今回の旅とは関係ありませんが、書かせていただきますと、10年くらい前、わたしは新調したスニーカーを履いて、食堂でテレビを眺めていました。そこでは旅番組をやっていて、五木ひろしさんが出ていました。そして足元を見ると、わたしの履いていたスニーカーと全く同じものを五木さんが履いていました。こちらは、ちょいとスポーティーな気分でいたのに、昭和歌謡、演歌歌手の方とおそろいだったため、少し複雑な気分になり、以降、そのスニーカーは、あまり履かなくなってしまったのです。しかし今回、嶺南にやってくると、五木さんは、「美浜・五木ひろしふるさとマラソン」と銘打つ大会を開催していたり、スポーツに縁がある方のようで、勘違いしていました。申し訳ありません。わたしは、また、あのスニーカーを引っ張り出して履いてみようかとも思えてきました。

そんなことはさておいて、山頂があまりにも気持ち良く、足湯もあるし、ハンモックもあるし、昼寝でもしたくなってきましたが、昼を過ぎ、わたし、たいへんお腹が空いたので、山を下りることにしました。レインボーラインの職員の方に訊けば、ここら辺の名物は、なにはともあれ鰻だそうで、「鰻だ!」と意気揚々、湖の近くに数軒ある鰻屋を巡ったのですが、午後2時を過ぎていて、どのお店も、お昼の営業が終わっていました。さらに先ほどまで営業をしていた店からは、鰻を焼いた香ばしいニオイが立ちこめていて、どうしようもない気分になってきました。しかし諦めるしかない、それより腹ペコだ、もうなんでもいい。そこで、まだ営業をしている湖畔の喫茶レストランで食事をとることにしました。

実は、このお店も、レインボーラインの職員さんのおすすめで、ソースカツ丼が美味しいとのこと。大正時代に考案されたソースカツ丼は、福井を代表する名物で、老舗の「敦賀ヨーロッパ軒」をはじめ、美味しいソースカツ丼を食べられるお店がたくさんあるのです。

湖畔のレストランは昭和感あふれる佇まいで、懐かしさのある店内は、たいへん居心地が良く、ソースカツ丼は、揚げたての肉厚カツに、ソースが絶妙にからみあい、空いた腹をどんどん満たしてくれ、鰻への憶いが薄れていきました。ごちそうさまでした。また、レストランの窓からすぐそばに望める湖も最高で、テーブルには福井梅のひとつ「紅映」を女将さんが漬けた自家製の梅干しが置いてあります。小さな壺に入った美味しい梅干しを食べながら、のんびりお茶を飲ませていただくのでした。

カウンターで会計をしていたら、店に飾ってある写真パネルが目にとまりました。のぞきこむと、「同級生なのよ」とカウンター席に座っていたおばちゃんが話しかけてきます。その写真は集合写真で、真ん中に、五木ひろしさんが写っていました。さらに、カウンターの中にいた店のおばちゃんも「わたしも同級生」と言います。そして五木さんとの思い出話をしてくれました。五木さん、子供のころは勉強ができてとても活発だったと、どうでもいい情報がインプットされ、わたしの頭の中の五木ひろしが肥大し、あとで「よこはま・たそがれ」でもじっくり聴いてみようと思えてきました。

とにかく五木ひろしは置いといて、三方石観世音へ向かいます。ここの本尊は、弘法大師が石に彫ったものだそうですが、一夜のうちに体の部分を仕上げ、手首から先の右手だけが未完のまま、この地を後にしたといいます。ですから「片手観音」とも呼ばれているのです。しかし開帳されるのは33年に一度で、来年がその年なので、惜しくも今回は、本尊を見ることはできません。

参道の坂を歩いていると、蛇のヤマカガシが車に轢かれていました。死骸でしたが、それは綺麗な蛇で見惚れてしまいました。人気がなく、木々に囲まれ薄暗い参道には、生もあるけれど同時に死もあるのです。

息を切らせて坂を登りきると、いよいよ本堂。本尊を見ることはできませんが、しっかりお参りをいたしました。天井を見あげると、提灯がぶら下がっていて、奉納された方々の名前が書いてあります。そして、わたしの頭上で、ゆれていた提灯には「五木ひろし」と名前がありました。なにも感じないようにしよう……。

三方石観世音(若狭町) 大きな妙法石に立つ鶏の像が参拝者を迎える。これは夜を徹して観音像を彫った弘法大師が、夜明けを告げる鶏鳴を聞き山を下りた言い伝えにちなんだもの。

本堂を出て、さらに山の上にある三方石観世音の滝に向かいます。荒れた山道をしばらく進み、脇にそれ、ぬかるんだ道を歩くと、四方八方からカエルがぴょんぴょん飛びだしてきました。下の参道で車に轢かれ息絶えていたヤマカガシですが、ここには餌となる美味しそうなカエルがたくさんいます。それなのに、あの蛇は、どうして下方に降りてきたのか? 広い世界を見たかったのだろうか? などと、蛇の気持ちになってカエルを眺めながら、進んで行くと滝が見えてきました。

前方で、大量の水が落ちています。あたりは、ひんやりとしていて、川の水に手を浸し、口に含んでみると、ほんのり甘い気がしました。そうだ、嶺南は酒どころでもあるのだ。わたしは無性に日本酒を飲みたくなったのです。

夕方、おおい町へ、若狭湾の海沿いにあるホテル、「オーシャンリゾートホテル&スパ うみんぴあ」に到着。全室ガラス張りのオーシャンビューでサウナにプールまであると聞き、早速、部屋に荷物を置いて、風呂場に向かいます。そろそろ陽が暮れてきて、露天の風呂にゆったり浸かり、空を見上げれば、暗くなった空に、丸い月が、ぽっかり浮かんでいました。

嶺南には静けさがある。でも寂しくはないのは、空の月が見守ってくれているような安心感があるからなのかもしれないと、風呂場で素っ裸のオッサンは詩的なことを考えるのでした。

風呂を出て、海にうつる月を眺めながら、近くの居酒屋へ向かいます。ここで、若狭湾でとれたぐじの塩焼き、福井名物のへしこを食べながら、地酒を飲みました。とにかく口にするものすべてが美味しく、少々飲みすぎて、酔っ払いながらホテルに戻っていると、海から吹いてくる風が気持ち良いのなんの、このまま道路に横になり、眠ってしまいたいような気持ちになりましたが、単にタチの悪い酔っ払いになるので止めました。でも、そのくらい気持ちの良い風です。途中、人と自転車しか通れない橋があって、ここで、しばらく海を眺めていました。橋では、夜釣りをしている人がいて、竿が海に飛び出しています。月夜に照らされて、のんびり夜釣りなんて、最高の時間ではないでしょうか。もし自分がここら辺に住んだら、きっと楽しい毎日が過ごせるだろうと安直な想像をします。たぶん毎晩、美味い肴をあてに、たらふく酒を飲んでしまいそうなのが少し心配でもあります。

『嶺南周遊、半島や海をめぐってみました』

酔って寝床についたら、すぐに朝でした。部屋からの海を眺め、豪華な朝食をいただきながら海を眺め、本日は、ホテルのあるおおい町の近くの海をうろつくことにしました。

まずはホテルの近くから伸びる橋を渡って大島半島へ、緑の濃い山道を抜けると、漁師町が広がります。ここは半島なので本州と繋がっているのですが、まるで島に来たような、のんびりした雰囲気があります。半島の突端にはキャンプ場がありましたが、夏の繁忙期を終えてひっそりしていました。そこから灯台まで歩き、日本海を眺め、夏の喧騒と寒くて過酷な冬を想像し、その束の間のおだやかな日に、わたしは波の音を聞きながら、ほうけていく心地良さを感じていたのです。

半島をあとにして、隣の高浜町にある若狭和田ビーチへ向かいます。ここは日本海では初めて、安全で綺麗なビーチに与えられる「ブルーフラッグ」という称号を受けたところで、「どれどれ、どんなもんだい?」と、多少うがった気持ちで行ってみれば、うがってすみませんと申し訳なくなるくらいの綺麗な海でした。透きとおった水、白い砂浜、おだやかな波、文句のつけようのないビーチでした。砂浜に立ち、海を眺めていると、何かに包まれていくようなあたたかさを感じます。

何かに包まれていくようなあたたかさ、これは嶺南地方全体に感じることで、静けさの中にあたたかさがあるのです。それは観光地ズレしていない、この地だからこそ感じられるものなのかも知れません。なんというか、旅行をしているというよりも、近所をプラついているような気分になれて、ゆったり、やさしい時間が流れていきます。そして夜は、また居酒屋へ行き、やさしくてあたたかいお酒を、ゆったりいただき、甘い日本酒に包まれているような気分で、橋から月夜なんぞを眺めていました。

『嶺南、水、暦、酒、鰻』

翌日、高浜町の馬居寺へ、ここは聖徳太子が建てたという由緒あるお寺です。苔むす階段や庭がひっそりたたずみ、わびさびの効いたお寺で、桂の木の甘い香りに包まれながらわたしの思考は無になっていきました。

そのあと、おおい町の山間部に入り、名田庄という地区に向かいます。ここには、陰陽師・安倍晴明の子孫で、その後、陰陽師を統括していた土御門家のお墓があり、さらに暦や陰陽道の成り立ちを知ることのできる暦会館があります。まずは土御門家のお墓をお参りしてから、暦会館へ向かいました。

ここで学芸員である山田虹太郎さんのお話を聞かせてもらいます。山田さんの軽やかな説明が素晴らしく、時間を忘れて聞き入っているうちに、当初抱いていた陰陽師のイメージがどんどん変わっていきます。それまで陰陽師は、占いや呪術などのイメージでしたが、本来は、天体、星、宇宙を研究し、そこから地球のあり方、生活の指針などを導き出し、さらに日々のうつろいを研究し、それが暦となっていきました。そして、そんな暦をもとにして、種まきや、仕込みの時期を決めて酒を造っているという小浜酒造を知り、あとで行ってみることにしました。

その前に、この地の美味しくて豊富な水の水源に近づこうと、暦会館からさらに山の奥へ、野鹿の滝に向かってみます。この滝には、戦に敗れた安倍家の石王丸が逃げ延びてきて、滝壺に薬師如来像を見て、その像が光を放ち、逃れるべき方角を示してくれたという伝説があります。

野鹿の滝に向かう山道は想像以上に険しく、いたるところに大きな石や栗が大量に落ちていて、緊張しながら、車を進ませ、ようやく到着し、川に降りると、落差30メートルの雄大な滝がありました。滝壺に轟々と落ちる水の豊かさ、しかし、その音を包み込むような静寂が、やはりここにもありました。これこそが嶺南の静けさであります。そして滝壺から流れていく川の水を辿るように、山を下り、小浜酒造へ向かいました。

この酒造には「五芒星」というお酒があります。これは、月の満ち欠け、暦をもとに醸造されたもので、海外の品評会でもプラチナ賞や金賞をもらっている特別なお酒です。すっきりとしたキレがあり、この地の魚と合わせたら、最高なのでしょう。案内してくださった小浜酒造の高岡明輝さんと吉岡洋一さんは、嶺南の歴史を重んじ、小浜の地酒の伝統をつないでいこうと尽力されていました。酒蔵も見学して、酒造りの奥深さを教えていただき、帰りの新幹線でへしこをアテに、飲ませていただこうと思いました。

そのあと、小浜市の港に向かい、小浜酒造も仕込み水として使っている湧水「雲城水」の水汲み場へ。ここには、ひっきりなしに地元の人がやってきて、水を汲んでいきます。飲んでみれば、やはり甘いように感じられ、すぐにでも日本酒を飲みたくなってきました。

2泊3日、6市町にわたる珍道中も締めくくり、敦賀に戻ってきました。帰りの新幹線を待つ間、初日に食べられなかった三方五湖の天然鰻を食べようと、鰻屋さんに立ち寄ることにしました。空腹だったこともあり、あっという間に完食。いやあ、美味しかった。香ばしくとても柔らかかった。ここで「あれ?」と思いました。三方五湖の天然鰻の店は、蒸さないで焼く関西風で、本来なら、皮がパリパリしているのではないか? そこで女将さんに、「この鰻は、三方五湖の?」と訊いてみると、「今日のは、静岡の鰻ですね」「浜名湖の?」「浜名湖です」と言われてしまいました。なんと、このお店は、逆にここら辺では、珍しい関東風の鰻を出すお店だったのです。

三方五湖、天然鰻、食べられず。まいった。もう1泊したい。しかし、新幹線はやってくる。やはり、この地にはもう一度来よう、そして、のんびりだらだら過ごし、鰻を食べるのだ。あのビーチでも泳ぎたい。

なにはともあれ、嶺南には美味しいものがたくさんあります。酒しかり、魚、野菜、さらに景色が素晴らしく、そこには静けさがあります。まるで、他の地とは違う時間が流れているようで、そこで過ごす時間は、すべてに包み込まれるように、あたたかく、のんびりしていました。そして夕方になれば、のんびり酒を飲もうとする口実を探すのです。とにかく、ほろ酔いで、橋の上から見る月が最高でした。そこは、観光名所でもなんでもありませんでしたが、嶺南に行けば、きっと誰もが、自分の気に入った場所を見つけられるはずです。

戌井昭人 1971年東京都生まれ。小説家、劇作家。浅草やインドの秘境などを舞台に、ユーモラスで人間味あふれる登場人物たちを描く。つげ義春や深沢七郎らの紀行文にも造詣が深い。『すっぽん心中』で川端康成文学賞、『のろい男 俳優・亀岡拓次』で野間文芸新人賞を受賞。近著に、芥川賞候補となった5作から成る『芥川賞落選小説集』や、読売新聞での連載に基づいた『おにたろかっぱ』がある