ALL IN LINE 絵でできること

第2回 船を描く

構成:SWITCH編集部

§1

一冊の本『大都会』。

手塚治虫に僕は撃たれた。

僕の線を大都会とつなげたいと、思った。

僕は線を引いていることの先を、少しだけ考えた。

家を出ることにした。

目的なんてなかった。

ある朝、いつものように通学用の汽車に乗った。

学校のある駅をそのまま通過し、揺られながら僕はひとりになった。

横浜で降りた。米船運行株式会社に向かった。数日、横浜港のはずれに泊まり、灰色のぶさいくな揚陸艦LST629号に乗った。身分は全日本海員組合員。

よく揺れる船だった。

仕事は45名の乗組員の世話がかり。きつい仕事だった。

航行先は、米軍基地の置かれている港。

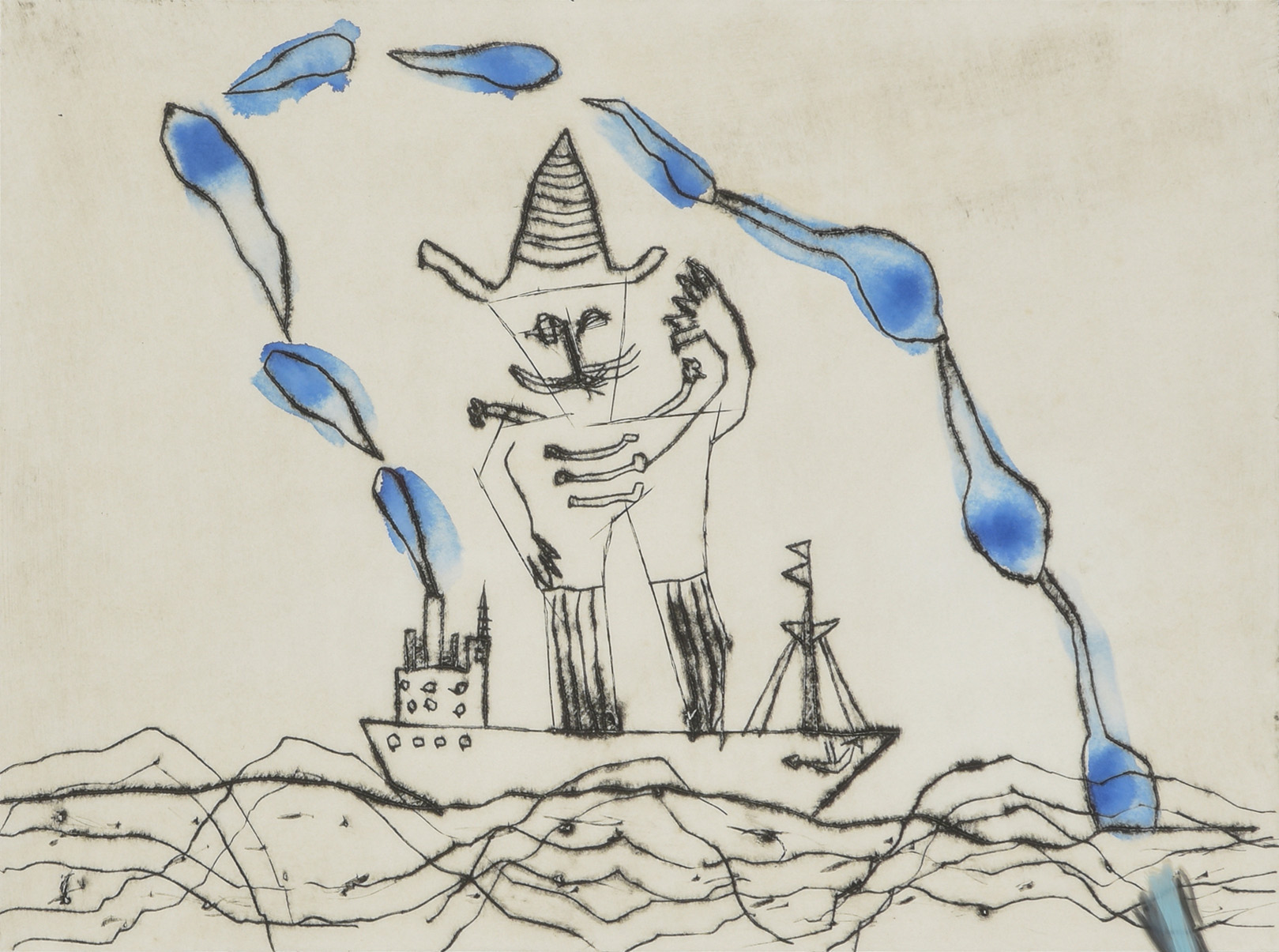

巨大な流木と出会って、僕はノアの方舟を想像した。

波が落ち着いた夜、甲板で紙切れになにやら線を引く。

オレ、は、イマ、ココ、に、イル。

まるでモールス信号のように僕はSOSを空に引く。

絵を描きながら、線は遠いところから、頭上の空の向こうからやってきて、僕のカラダを動かしている。

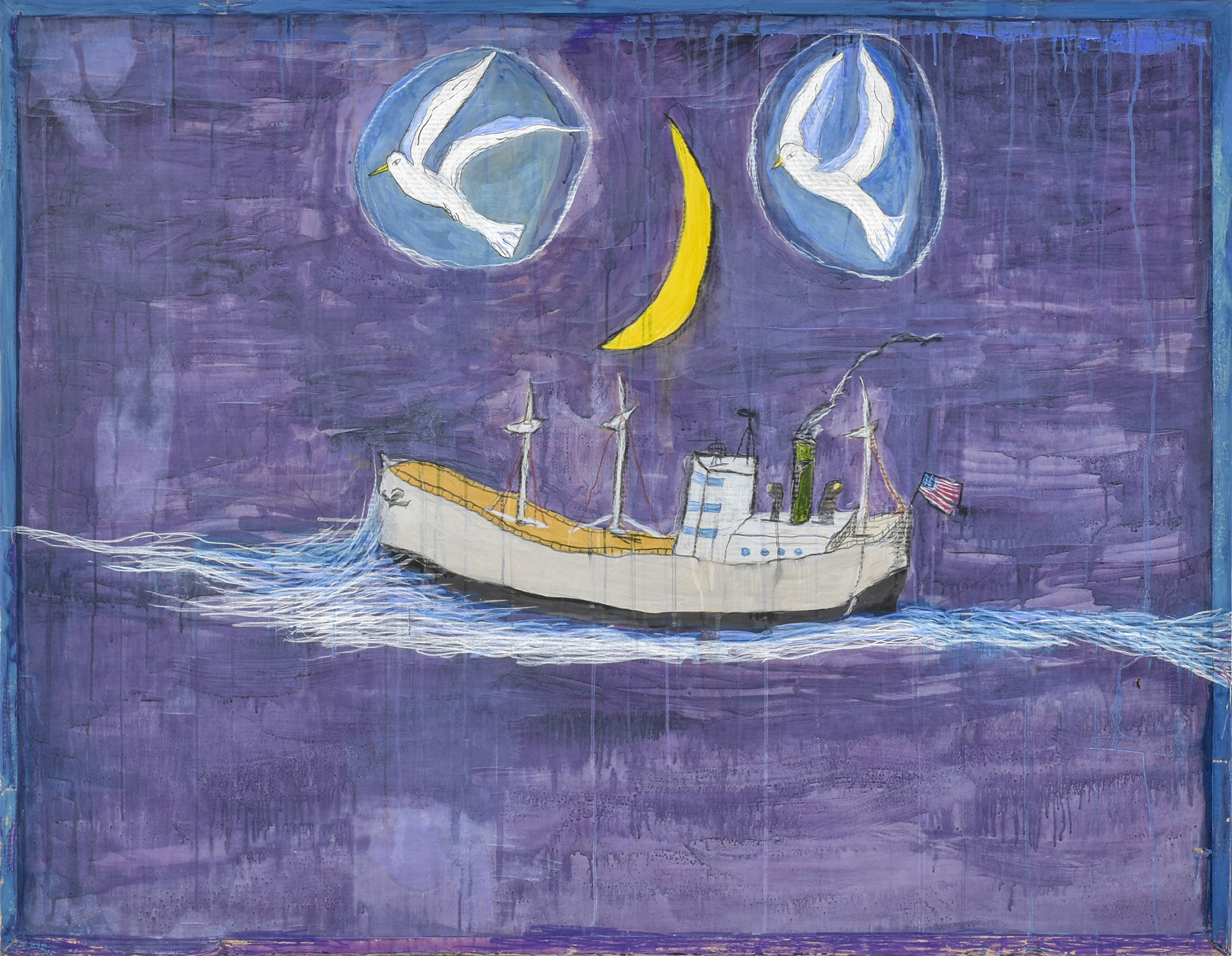

夜、月を描く。

線は「もっと強く」「柔らかく」「丸く」「鋭く」「上に」「下に」と僕を導いてくれる。

僕は、天も地も水も風も全部一緒になり、自然とそこに生きていると感じた。

これから上陸するアメリカ兵がニューヨークだと言い残し、置き土産の雑誌の中、都会の絵に手塚治虫の世界を見つけた。

未来はイマ、ココにあった。

僕が生きているココは、でっかい展覧会なのだ。

いろいろな命が引いた線。

僕は絵を見つけた。

§2

オレは、なにものなのだろうか?

オレは、どこから来たのだろうか?

そして、どこへゆこうとしているのだろうか?

ただ生まれてきて、そして死んでゆく。だけのためだとしたらあまりにも淋しすぎるではないか。そういえば、あれは小学校の6年生の時だった。先生から「君達は将来についてどう考えている」と、突然に聞かれたことがあった。ショウライと、いわれてみたってなんだか千年後の未来のようで、みんな無言で顔をみあわすばかりだった。「そしたら、大人になったらどんな人になりたいかぐらいのことは考えているだろう」と、先生はショウライをわかりやすく説明された。

「学校の先生」「機関車の運転手」「ヒコーキのり」「お菓子屋さん」「バスの車掌さん」「銀行員」「看護婦さん」

みんなハキハキとショウライを答えたのだが、オレはなんだかショウライが揺れうごき、遠くのほうにかすんでしまって頭がボーッとしてしまった。結局は学校のなかでオレひとりショウライの無い子というわけで、しかられはしなかったが「ボクはアカンなー」と情けなかった。しかし心の奥底では、ハッキリとしたショウライがあったのだ。

「お金持ちにナリタイ」それがオレのショウライだった。オヤジが死んでからのオレの家はまるで坂道を転がり落ちるように貧しくなっていった。家を変わる度にせまくなっていった。つい昨日まであった食卓は一升の米に化け、そのうちに母は遠方の町の料理屋に住み込みで働きに出かけ、月に一度の帰宅の時には、料理屋のあまりものを手土産にもって帰って、オレ達に食わせてくれたのだが、母の心は十分に感じながらも、焼いてくれる魚のアラを食べる屈辱感をかくしきれずに、せっかくの月一度の一家団欒をブチこわすばかりだったのだ。母、そしてオレ達のめんどうを見てくれる祖母、4才上の姉、そして妹が2人、それと7才年下の弟、という家族構成で、まだ性別さだかではない弟を入れて、女ばかりに囲まれての毎日はやりきれなく、そうかといってオレになにができるはずもなく、「ああ、お金さえあったらな」とあせる気持ちで自分の立場をうらんでいたのだった。実際に夏休みには近所の八百屋の小僧、文房具店の手伝い、新聞配達から道を歩く時には、クズ鉄屋にもっていって換金してもらえるカネ目のモノをいつもキョロキョロとさがし、得意だった魚取りでたまにスッポン、ウナギが網にかかれば近所の料理屋に売りさばき、週に2回の風呂屋に行く時にも、近くの猪子山でタキツケ用のシバをひろい、タダで入れてもらっていたのだった。こういえば大変な孝行者のように聞こえるのだろうが、本心は家を助けるというよりは、祖母のグチにも聞こえかねない「お父さんさえ生きてはったら」「結局はお前のお父さんは、はよ死んでしもてみんなを不幸にしてしまわはったんや」というコトバに対しての反撥だったのだ。そういえば、オレの父母は正式な結婚をしないまんまにオヤジはいってしまい、母とは籍が別だったのだ。そのことを不憫におもい、母の母である祖母は、面影がそっくりだというオレにオヤジを重ねてついつい言ってしまったのだろう。いまでは、まったくよく解る話だけれども、ガキだったオレにはどうしても納得がゆかずに、ちっちゃな仏壇の横にかけられていた、羽振りのよかったときに描かせたのだろう、オヤジの肖像画の左胸シンゾウをめがけてオモチャの刀をつきたてて、オヤジを再び殺すことでうっぷんを晴らしたことがある。

「お金があったら」ここから逃げ出せるのだ。その気持ちが全てだった。いつもいつも金のことで最初は始まるのだった。

§3

16才の初夏、全日本海員組合員として関東海運局発行の船員手帳を持って、オレは横浜市中区に本社を置く、米船運航株式会社所属のLST629号の乗組員として海の上にいた。闇にまぎれてヨコスカのアメリカ海軍基地を出港したLST629号は、南に船首をむけて航行していた。

全長約百メートル。ただし竜骨のない、ほとんど平底の戦車揚陸戦は、灰色の船体をギシギシときしませながら、仏領インドシナ半島の付け根にあるハイフォン港をめざしていた。

オレはその星条旗のもとで、仏領インドシナに航行しているのだった。潮の匂い、海の風、渡る海鳥。LST629によせる波全てがオレの味方だった。たしかに船の仕事はきつかったが、それ以上に「ぬけ出せた」という解放感がオレの支えだった。

長い航海のすえに着いたハイフォンは戦場だった。ヤシの葉がしげる南の風物にドキドキもしたが、ディエンビエンフーの戦いで敗れ、ハノイ経由で逃げてくるフランス外人部隊の様子はまさに冒険小説そのまんまでオレはワクワクした。つい、7、8年前に空からのバクダンにおびえたことなどケロリと忘れていたのだった。永いフランスの植民地化に反対する、ホーチミンひきいるベトナム独立同盟の人達との戦いに敗れ、撤退するフランスを手助けするために、LST629は来航したのだった。路地をぬけだしたオレだったが、とんだところで戦争の袋小路にまよいこんでいたのだった。

ハイフォンからサイゴンへと、ベトナム半島をLST629は負け戦の兵士たちを積んで南下した。

§4

アジアの港をオレは回った。

どの港にも路地裏からはいだしてきたような男が働いていた。犬どうしがクンクンとニオイをかぎあうようにして、オレ達は共に作業した。ただ単純に肉体を動かして、からっぽの筒のようになったカラダにメシを入れてやる日常にオレは満足していた。

ひどかった船酔いともどうやら手を結ぶことに成功したのだが、ささいなケンカがひきがねになって、船を降りることになった。ヨコハマの港から東京に向かうオレは家を出たときのまんまの学生服だった。船内では作業服で過ごし、たまの上陸の折にも社会人の服を買うキッカケを失って、というよりは、どうしてよいやらわからなかったのだ。インドシナ戦争の末期にサイゴンの街を学生服で歩いた少年は、オレぐらいのものだろう。

§5

指がエンピツなりクレヨン、それが無い時にはクギであろうと落ちている石ころでもよかった、を握って、紙キレやら土の上に絵のようなものをハキダシやっとスッキリする習性があり、どんな場面でもそれだけは続いていたのだった。そのビョーキが、やっぱり出てきて、メモ用紙やらキレッパシの紙にとにかく吐き出し続けていて、そのほとんどは船の絵だった。

海を越えてどこまでもほんとのオレをさがして遠くへ飛んでゆきたい。というわけのわからない血の騒ぎはあい変わらずで、そんな気持ちの表れが船だったのだろう。オレの船は何隻も何隻も紙っキレの上に進水するのだが、航海に出ることもなく、破りすてられた。

横浜の桜木町のあたりまでくると車窓から港が見えてなつかしかった。メリケン桟橋まで走った。潮のニオイ、海の風、船の汽笛がし、通船が港内を走り回り白い波が重なっている。

船に乗っていた頃にいつも羨望の目で眺めていた、アメリカのゴールデンベア汽船会社の太平洋船路の高速貨物線が入って来た。たぶんサンフランシスコから来たのだろう。金門橋をくぐり、でっかい海を渡って入港してくる流線型の高速貨物線はアメリカそのものだった。この船は、またアメリカへ帰ってゆくのだ。横浜港の赤燈台のすぐ先にアメリカが見えた。「やっぱり行こう」。やっぱり、やっぱりアメリカへ行ってみよう。たぶん、たぶん、アソコにはオレの居る場所があるはずだ。