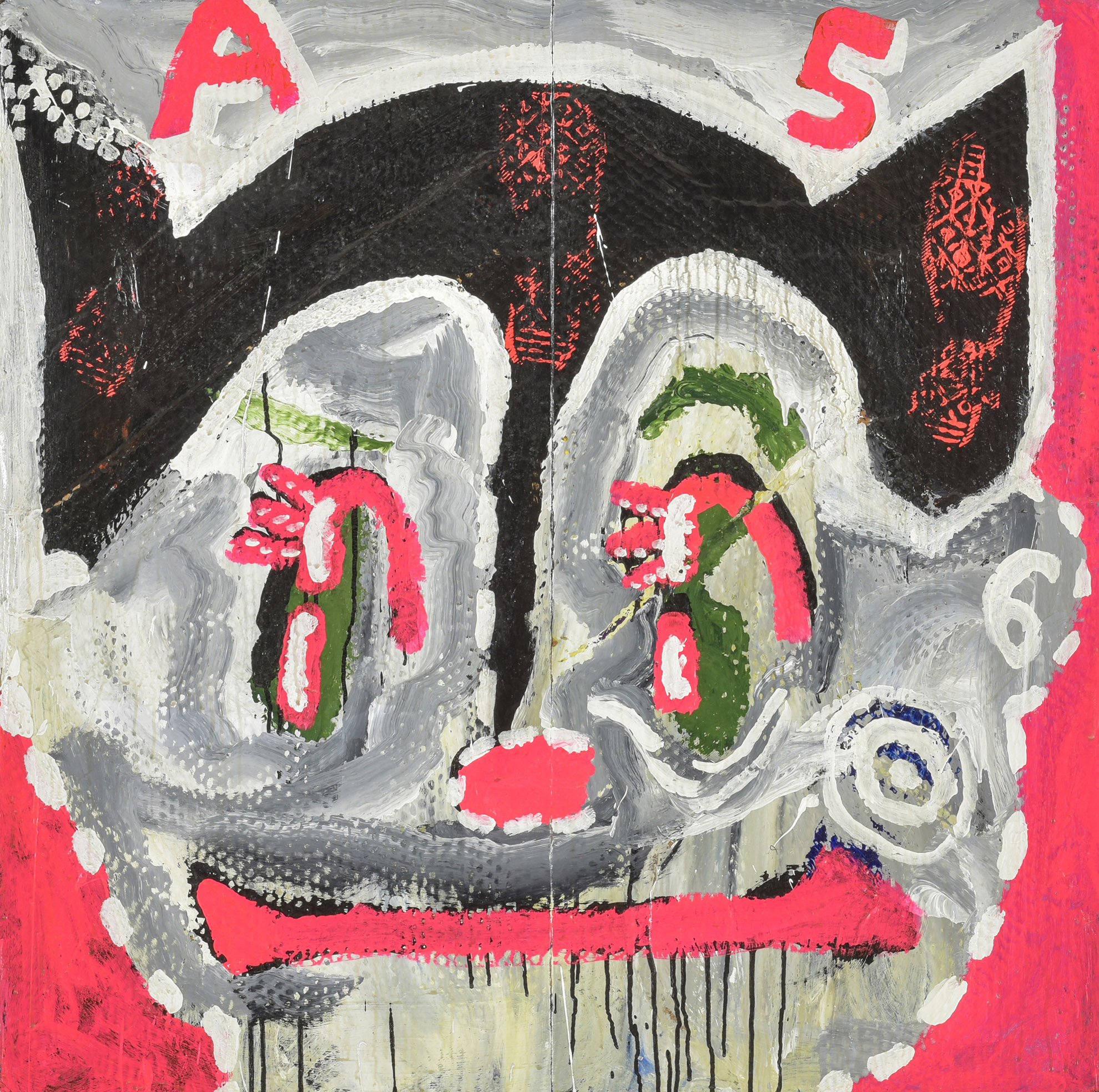

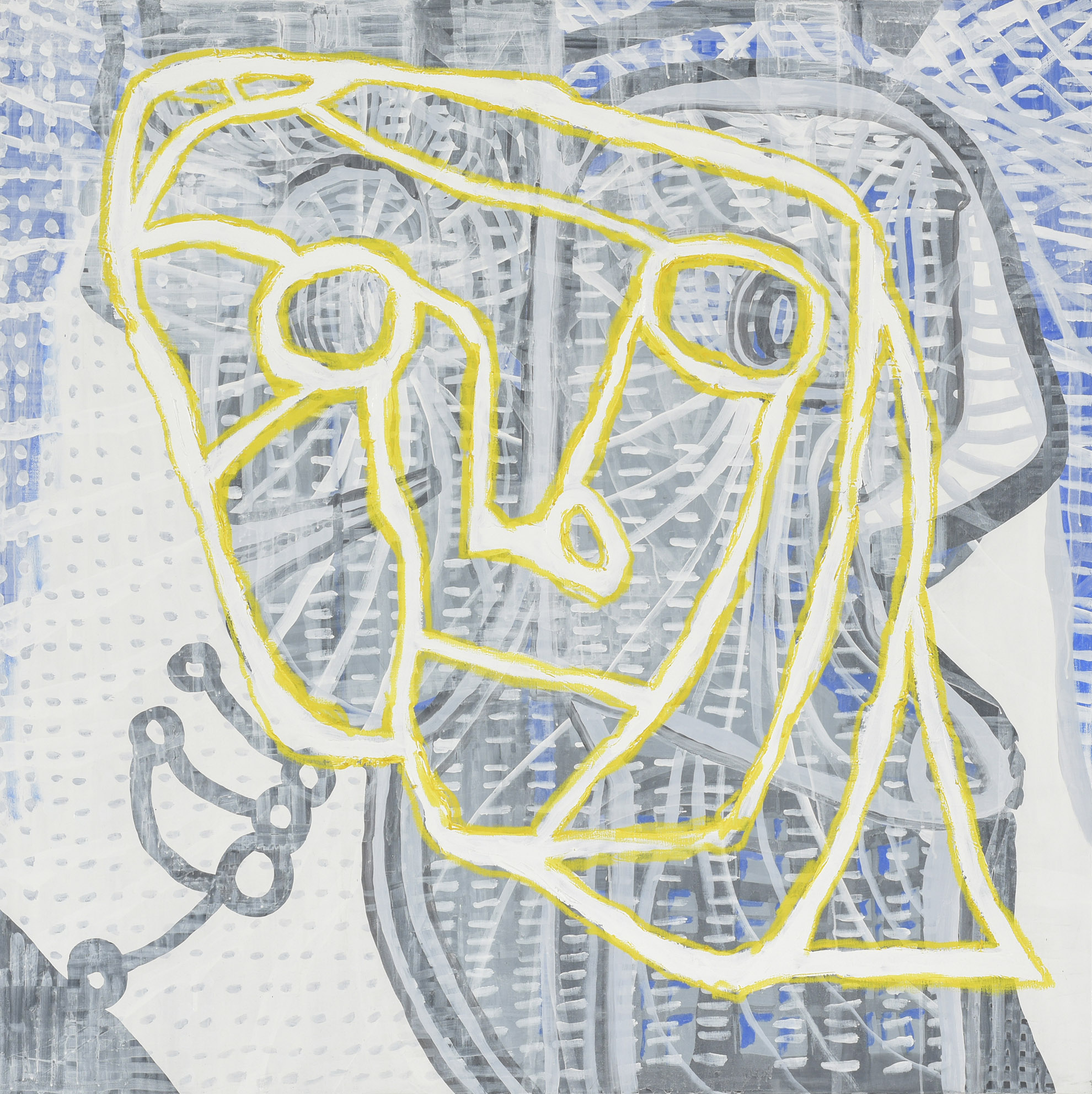

ALL IN LINE 絵でできること

第1回 絵ってなんだろう

構成:SWITCH編集部

前略

僕と描くということを、出来るだけ正直に描こうと思った、結果です。

「絵ってなんだろう」と、とりあえず作文にしました。——黒田征太郎

§1 鉛筆一本

絵のことを考えたことはナイ。絵を描こうと思ったこともナイ。

だけど僕は絵を描いて生きているらしい。生きてます。たとえば白い紙とえんぴつが在れば僕は線を引く。そして、その線にひっぱられてゆくのだ。気分がイイ。いや悪くない。だから続く、自分に自分が連れていってもらっているキモチがオモシロイ。なんとなくジブンジシンのことが解るような気持ちになって安心する。このことは、だれかに教わったコトではない。白い紙とえんぴつがなくっても、じべたに落ちている木の枝でそうしていた。いや、空に浮かぶクモとクモをつなげたりしてやっていた。育ててくれた母やらおばあちゃんからは「そんなことばっかりしてたらアカンよ、ベンキョーしなさい」と言われたが、イチたすイチには、興味はむかなかった。

§2 戦争の記憶

僕の線をひきながら、その線にひきずられるように、僕はナニ。どこへ行くの? と思うことが面白かった。色との出会いもアッタ。そこらじゅうに色がちらばっていた。色はどこからくるのだと思った。草の色、花の色、木の色、川の色。イチバン面白かったのは天の方から来る虹の色だった。学校で出会った絵の具よりも面白かった。スゴかった。そうして自分勝手に線を引いている間に世の中はどんどん変わっていった。戦争というやつに巻きこまれていった。ガキの頃の思い出は、センソー一色であった。クウシュウというものがはじまった。大阪の夜空が燃え上がるのを見た。ギラギラと光りとぶB‒29という敵国のバクゲキ機からいっぱいのバクダンが降るのを「キレイ」だとおもった。やがて神戸の近くに住んでいた我家にもバクダンは降った。不発ダンだったので僕はいる。

ニッポンの負けで戦争は終わり、ジープという乗り物で、勝ったアメリカ人が上陸して来た。ジープに乗ったヘイタイ達は、ニッポンの土地に線を引いているようにみえた。

手をふるとキャンディを投げてくれた。はじめて見るアメリカに夢中になった。アメリカ化してゆくニッポン国でも僕は線のようなモノを引き続けていた。あの国にはニューヨークという大都会があって、エンパイアステートというビルがあり百二階建てだそうだ。と、僕は知った。

「行かなくちゃ」と決心した。昭和20年の終わりだった。父が死んだ。大阪神戸あたりでの生活は無理で、祖母、母、姉、妹二人、そして生まれたばかりの弟、僕の七人の敗戦国ニッポン人は、滋賀県の能登川という田舎町に引っ越した。絵にかいたような田舎生活が始まったが、たんぼとビワ湖に続く小川だらけのノトガワのじべたに線を引き続ける僕でした。

§3 戦後の宝物

そんな頃、僕に話しかけて来たモノがあった。一冊の本だった。『新宝島』というヤツだった。本当に突然、ソレは目の前に立っていた。「こっちにオイデ」と言っていた。手塚治虫だった。うたれた気分だった。僕の線を大都会とつなげたい。と、おもった。

本当にそうおもったのだ。手塚治虫、漫画家だから僕も漫画家へ。そうではなかったのだ。

イママデナカッタヤリカタに少年はイカレタ。僕が線を引いていることの先を少しだけ考えたようだった。手塚治虫=漫画家というカタチではなく、本イコール印刷物、そして僕の線の先をぼんやりと思ったのだった。

手塚治虫を僕は発見した。

この人に近づこう。でもオレに漫画というヤリカタは無理だ。そう思った。手塚治虫にとりこまれて、たくさんの若者が漫画の道に進んでいった。漫画の方に進めない自分が残念だったが、オレはオレの線を引くしかない。家を出ることにした。人生の目的なんて、ありはしない。ナニもナイ。あるのはオレだけだ。線だけは引くだろう。

東海道線大阪発東京行普通列車、通学とは逆の方向に乗る。ゆられながらオレはひとりになっていった。横浜で降りた。米船運行株式会社に向かった。数日後、横浜港のはずれに泊まっていた。灰色のぶさいくな貨物線に乗った。働くためである。てはずはととのえていた。身分は全日本海員組合員。米海軍の船を日本人が運用しているという、今では、ありえない仕組みの船だった。

§4 船乗り

よくゆれる船だった。ランディングシップ、揚陸艦だ。LST629ビーチングするための船。

仕事は45名の乗組員の世話がかり。ペンキ塗りや配膳と何でも屋。きつい仕事ではあったが決めたことだった。とにかく全てからはなれてみたかった。航行先は、米軍基地の置かれている港。一発目はソウルだった。初めての外国だった。次の沖縄の那覇も、まだ外国アツカイの港であった。コンピューターの出現以前のことである。船と人と自然とが親密にカケヒキしながら動いていた……

巨大な流木と出会って、ノアのハコブネを想像した。線は引き続けた。頭の中だった。紙に引くヒマはナカッタ。45名の乗組員のなか、十代は僕だけだった。大人たちの世界も知った。日本以外の国もみた。仏領インドシナの仏軍外人部タイのテッタイ作戦の現場も体験した。そんなことが戦争童話集制作とつながっているということかな?

§5 描くこと

ナゼ、 オレ、ハ、ココ、ニ、イルノダ。

そんなときに線を引くのか? 日常の生き方は線どころではナカッタ。生きるためで精いっぱいだった。入港して上陸して酒場に行って、そして女性のところに大人達はゆく。ソコデオレだけは船に帰る。船の中のスキマをみつけてカミキレになにやら線を引く。気が落ち着くのだ。それをミル。タシカメル。シアガリがどうなどとは考えもいたしません。作画しているのではないようだ。オレがオレでイルタメの手段なのだろうか? 自己確認などとのカシコイ方法でもないようで、ただはきだしているだけだった。

ガキの頃をふりかえってみよう。

興味のあることといえば、印刷物が好きだったこと。でも図書館に通って本と正面から向きあうドクショ家であったわけでもなく、どこからめくってもヨメル雑誌が好きだった。もっと言うならば学校はイヤナ場所だったけれど、トウシャバンと呼んでいた印刷機が好きであった。日光写真も好きだった。こうして考えると、グラフィックの方向を視ていたのかもしれない。漫画そして図案と、方角を定めた訳でもなかったので、本能のまんまヘラヘラと線を引く子供だったのだ。

描くとはナンナノだろうか?

僕のカラダのなかで動き出した。このことは、なんなのだろうか? だれかから教わったものではない。僕のすべてが勝手に動いてしまうのだ。そしてソレは僕のカラダの全てがよろこんでいる。ヤメラレはしない。

§6 自然を描く一本の線

遠いとおいところから、いや、僕の上にアルでっかい空の向こうからソレは僕のカラダを動かしている。そして、ソレは次々に細かい命令を伝えてくる。モットツヨク、ヤワラカニ、マルク、スルドク、ウエヘ、シタニ。オオキク、コマカクとくる。ときに夜の月のようにのぼってくる。そうして僕は生きていることを知らされて、ウレシクなる。

僕がほうりだされるようにして生まれてきてココに在ったすべてのモノ(自然)との話し。なのだ。天も地も水も風もぜんぶいっしょになった自然とそこに生きているイノチとの会話なのだ。トリもサカナもイヌもネコもキもハッパもゼンブのイノチが自然とハナシテルのだ。そして僕は線を引いている。僕たちが住んでいるココは、でっかい展覧会の会場なのだ。イロイロのイノチが引く線の展覧会なのだ。

イノチとイノチがからまりあって美しい。

ふり返ることなどアリマセン。ツライとも思わなかったし。ヨクヤッタとも考えません。ただ線を引いてきたな。と、思うだけで、そのことはヨ・カ・ツ・タと、なるわけだから、それがオレなのです。生きてくるってなんなのでしょうね。全記録があるわけでもナイし。でも、しかし。人生の、あそこで死んでいても普通だったよな。と思うようなデキゴトは、なんどもアッタ。友人、知人のほとんどもアッチに行ってしまいました。ただ、やめることをしない線を引くことはやっている。手と体が、そうするように引いている。僕の身体の中から引いているのもあれば、天の向こうから引こう。引けよ。と声がかかって引くやつもあって、そうそう。ずいぶん以前に、なにかで引いた線が出現して、これに重ねて引いてごらん。と声がかかることがあるんだ。

いま、思い当たったことだけど、ずーっと線を引くことのあいだイヤだと思ったことは一度もアリマセン。だからといって、ワクワクドキドキでもないんだよね。自分自身。ようするに、黒田征太郎って、ナンダロウから始まった作業なので、なんとなくヤッテルわけで、言ってしまえば、いまのところオレは僕にあきもしなければ、ヤッタもこない。線を引いたら。と、自然に言われて、やっているだけのことでした。